РС 341 Китайские армии древности. Часть 1

Алексей Пастухов в «Родине слонов»

Как и в каких построениях использовали диковинное китайское оружие? Как были организованы первые колесничные армии и почему участие в коллективных охотах было обязательным для крестьян? Как общение с духами предков стало началом китайской военной науки?

Говорим синологом Алексеем Пастуховым о китайских армиях эпох Шан, Чжоу и Цинь.

Пастухов Алексей Михайлович

Вечный сюцай, окончил в 1994 г. англо-корейское отделение Востфака уже не существующего ЮСГПИ, с тех пор было всякое, но занятий своих не оставлял, что привело к довольно закономерному результату — к настоящему моменту автор более 100 статей на тему военной истории Китая и Центральной Азии (преимущественно в Новое Время), соавтор книг «Вооружение и крепости Азии» (2006), «Очерки истории российского Дальнего Востока» (2009), «Побежденный дракон: китайский флот в войне против Японии (1894-1895)» (2016), «Berlin battle engravings: 34 copperplates for the Emperors of China» (2021), автор книги «Конфликт на КВЖД 1929: война, которую решили забыть».

Что главное в работе? Тщательно проверенная источниковая база, умение с ней работать и понимание того, что делаешь. Это приходит с годами — в результате освоения языка XVII-XIX вв. стало возможно более правильно понимать события в Китае в период Цин, что не могло не сказаться на научной новизне статей.

А остальное приходит по мере того, как у народа просыпается интерес к Китаю — возможно, удастся и книги по военной истории империи Цин издать. Но всему свое время.

Стенограмма эфира программы «Родина слонов» с Алексеем Пастуховым

М. Родин: Когда мы смотрим китайские фильмы про историю, мы всегда видим огромные многосоттысячные армии, состоящие из штурмовиков из «Звёздных войн»: они все одинаковые, ходят строем, и очень синхронно делают звук «ХУ», когда выпадают вперёд копьями. На самом ли деле китайская армия в разные эпохи её развития выглядела именно так? Действительно ли они могли собрать такое огромное количество воинов? Действительно ли эти воины были настолько хорошо обучены?

Мы начинаем цикл программ, посвящённый китайской армии разных эпох. И сегодня мы начнём с самого древнего известно нам по письменным источникам периода. С Алексеем Пастуховым мы поговорим о китайской армии Бронзы и начала Железного века.

Насколько стереотипы о китайских армиях имеют право на существование? Всегда ли китайские армии были такими огромными и хорошо организованными?

А. Пастухов: Любой стереотип – это идеализированная модель. Возможно, они хотят, чтобы их так видели. На самом деле, я думаю, что понятие «армия» для древних китайских формирований малоприменимо. Лучше говорить «вооружённые силы» или «войска». Потому что вопрос о характере вооружённых сил древнекитайских царств не совсем понятен.

Если мы начинаем с самых первых известных нам китайских государственных образований, то можно говорить о государстве, основные территории которого занимали, условно говоря, 500х200 км и могли выставить хорошо вооружённое войско от 3 до 5 тысяч человек на одном направлении.

Считать ли это большим или малым? Нужно сравнивать с плотностью населения, с тем, какая численность населения этого государства. По этим данным мы ничего не можем сказать. У нас есть только какие-то отрывочные цифры. Иногда мелькает: «Пошлём войско в 3 000 человек». 3 000 человек, применительно к китайской архаике – это достаточно крупные войска.

Можно ли считать их хорошо организованными? Я думаю, что у нас просто нет документальных обоснований, чтобы говорить о какой-то чёткой структуре, системе взаимоподчинённости. И мы можем более-менее судить о том, как были устроены китайские войска, где-то к IV веку до н.э., не ранее. До этого знания фрагментарные, очень отрывочные и во многом идеализированные позднейшими хронистами.

Документы есть и за период Чжоу. Но они очень фрагментарные. Мы можем более-менее уверенно говорить о делах, начиная с первой империи.

М. Родин: Это империя Цинь Шихуанди.

А. Пастухов: Да, это империя Цинь. Я не занимаюсь ею, как специалист. Я занимаюсь империей Цин, которая была в XVII веке создана маньчжурами и пала уже в начале ХХ века. Но поскольку в своих работах я иногда касался и китайской архаики, то, если меня извинят коллеги, которые занимаются древним Китаем, я буду говорить только о военном деле и постараюсь сильно не заскакивать в дебри, в которых я не разбираюсь.

М. Родин: Какие у нас есть источники по самому древнему периоду китайской армии, и что они нам рассказывают?

А. Пастухов: Письменные сведения о китайской истории начинаются примерно с XIII века до н.э. Более ранние у нас есть на поселениях культуры эрлитоу, эрлиган: были найдены керамические черепки, на них были знаки, которые некоторые учёные склонны считать протоиероглифами. Но полной уверенности нет. Эти культуры закончились до XV века до н.э.

Первые источники у нас по временам правления У Дина (Шан). Там уже есть гадательные надписи на панцирях черепах, на костях животных. Самая крупная из них достигает всего 55 знаков. В принципе, короткая запись. Но очень многие записи имеют связь с военными акциями государства Инь. Записи такого рода: «Если пошлю войско на такое-то племя, что будет: победа или поражение?» Предки должны были дать ответ на это.

Возникают жалованные надписи: «Такому-то вручить три копья», например. В своё время Андрей Васильевич Варёнов говорил, что выделил модули дарения: три, семь, девять копий. Что это? Циклические нумерологические представления, или, как он предполагал, отражение численности минимальных подразделений китайских войск тех лет – сложно судить. Потому что эти надписи не распространённые. Мы не можем ни с чем сравнить.

М. Родин: А что мы можем сказать об экономике и устройстве государства Шан? Потому что экономика на военное дело влияет очень сильно.

А. Пастухов: Мы говорим о Китае, но мы не можем быть уверены, что в этот момент сложился древнекитайский этнос. Ещё в 37 году было озвучено мнение, что как раз в это время происходит столкновение двух потоков: монголоидной расы, поток, который в 37 году условно называли иньцами, их прародиной считали провинцию Сычуань, и так называемых сясцев, которые связываются с европеоидной внешностью, и которые шли со стороны провинции Ганьсу. От смешения этих двух потоков в разных пропорциях возникло государство Шан.

Какую оно могло иметь экономику? Поскольку монголоидное влияние было более выраженное, то мы можем сказать, что основное население составляли люди с монголоидным фенотипом. Соответственно, культура у них была преимущественно та, которую имели монголоидные племена: оседлое земледелие. Они жили в долине Хуанхэ. Там прекрасные лёссовые почвы. Они легко обрабатываются теми примитивными средствами, которые существовали в те годы, и дают неплохой урожай. А это создаёт возможности для первичного накопления прибавочного продукта со всеми вытекающими из этого последствиями.

Самые ранние европеоидные мумии из Синьцзяна датированы где-то XVIII веком до н.э.

Это ещё не кочевники в прямом смысле слова. Тогда ещё кочевой хозяйственно-культурный тип не был выделен. Но это пастушеские скотоводческие племена, которые куда-то шли, видимо, в поисках хороших мест для проживания. Соответственно, если произошёл этот контакт, скорее всего земледелие было дополнено максимум отгонным, не кочевым скотоводством. Было ли рядом стойло, или оно было отгонным – я не специалист и сказать не могу.

М. Родин: «Протокитайцы» хуася пришли на Хуанхэ с мечом или с оралом?

А. Пастухов: Во-первых, мы не можем сказать вообще, откуда в Китае люди. Мы знаем находки синантропов. То есть какие-то первобытные люди там жили. Но дело в том, что хуася формировались долго и мучительно. В их этногенезе играло роль сразу же несколько влияний. Были разные племена, носители разных монголоидных подрас. Монголоидная раса – слишком широкое понятие: корейца от бурята или от киргиза можно отличить.

Хуася – аморфное, наверное больше культурное понятие. Потому что в хуася первично вливались все. И есть предположение, что даже какое-то количество европеоидов и негроидов. Считается, что австронезийцы, которые жили на юго-востоке, контактировали с представителями австралоидно-негроидных народов. И через это происходила небольшая инвазия.

Этногенез китайцев чрезвычайно запутан. И это не значит, что там всегда жили китайцы и они были китайцами. Некоторые отчаянные энтузиасты от истории связывают культуры эрлитоу и эрлиган с мифической династией Ся. Но для этого нет никаких оснований: читаемой письменности там не найдено.

Формирование китайского политического центра и этноса мы можем относить где-то к эпохе Шан. У нас первые более-менее датированные привязки к XIII-XIV вв. до н.э., то по традиции считается, что она началась в XVIII в. до н.э. Но период с XVIII в. до н.э. по XIII в. до н.э. ничем не документирован и не подтверждён. Мы можем опираться только на археологию и как-то атрибутировать находки, как принадлежащие Шан.

Это тёмный период этногенеза, о котором говорить сложно. Даже по этногенезу шанцев много споров. Некоторые учёные считают, что это вообще были индоевропейцы-андроновцы, голубоглазые арии, которые приехали на колесницах и научили китайцев жить. Другие говорят, что, видимо, было взаимное проникновение культур. Например, Дебец, и с ним солидаризировался Киселёв, полагал, что наоборот шло движение из китайского этнокультурного ареала на северо-запад.

Есть сбалансированная теория, которая не ставит в приоритет расовых компонентов, а говорит, что эта складывающаяся общность, безусловно, испытала влияние извне, расовый тип она не определяет ни для одной из сторон, и в то же самое время делает вывод, что, скорее всего, имело место не доминирование одной расы над другой, или одного народа над другим, а просто имело место технологическое заимствование. Потому что Шан – это резкое и внезапное наступление эры колесниц в Китае. Она сразу приходит лёгкая, со спицами. Нет этих монстрообразных повозок, как в Шумере. Это главный аргумент в пользу того, что шанцы были какими-то андроновцами, носителями индоевропейских языков. Нефёдов на основании этого пишет, что была создана доминирующая прослойка байсин. Но «байсин» на китайском языке – это буквально «сто родов». И вряд ли аристократическая прослойка могла быть настолько широкой, особенно в прогосударственном образовании. И в современном языке слово «байсин» просто означает народ, буквально «все фамилии».

С моей стороны против аргумента о колесницах есть такой аргумент. Говорят, что до Шан не было развитой культуры бронзы, и вдруг она появляется, значит, её принесли андроновцы. Но, с другой стороны, в то же самое время, как появляется развитая бронза, формы, декор совершенно местные, оригинальные. Сейчас в Китае исследуют химический состав бронзы, выясняют торговые маршруты, какие центры между собой торговали в Китае. И оказывается, что большинство бронз сделано в ареале Хуанхэ и Янцзы. Использованы в основном местные металлы.

Обычно новая технология, но изготовление в чужой стилистике, бывает, когда появляется много пленных рабов-ремесленников. Грубо говоря, были захвачены какие-то пленники, которые на месте развернули производство, и выполняли заказы своих новых господ, декорируя предметы в тех стилях, которые им были угодны. Классический пример описан у Рашид ад-Дина Хамадани: когда монголы завоевали Иран, они заставили иранцев делать оружие, но украшать и декорировать его в монгольском стиле.

М. Родин: С другой стороны, мы знаем, что греки много делали на продажу для скифов в их стиле.

А. Пастухов: Но если учтём, что изделия изготавливались из местного металла местной отливки, и торговля шла между культурами примерно одного уровня и, скорее всего, одной этнической принадлежности, то, наверное, это местное производство. А кто были первые мастера – мы можем только гадать. Предположение, которое я высказал, возможно, недостаточно фундированное. Но я не являюсь специалистом по этому периоду.

М. Родин: Мой друг археолог Иван Семьян называет Бронзовый век «эпохой героев». Потому что военное дело в тот момент в тех регионах, которые он изучает (уральские степи, Синташта) было представлено небольшими отрядами аристократических бойцов на колесницах. Так ли было всё в Китае?

А. Пастухов: Для региона Центральной Азии крупные отряды – чаще исключение, чем норма. Мы в апреле 2022 года с Леонидом Александровичем Бобровым написали компактную, в журнальном варианте вышедшую работу, про войны XVIII века в этом районе. Основная численность войск, которые действовали на одном направлении, редко превышала 5-10 тысяч человек. Колонна в 3 000 человек решает не тактические, а стратегические задачи. Потому что населённость этих регионов очень низкая, плотность населения маленькая, корить нечем. Даже скот не угнать в степи, потому что там никто не живёт.

Наиболее вероятно, что в «эпоху героев» были отряды колесничих и были какие-то обеспечивающие отряды. Это подтверждается и находками в иньских захоронениях. Там достаточно чётко разграничен инструментарий: есть копья, есть клевцы, есть т.н. трезубцы.

Андрей Васильевич Варёнов реконструировал т.н. когорту из Суцуня. Было найдено захоронение в поселении Суцунь провинции Шэньси. Это один из ареалов, который относится к культуре Инь. Либо это культура, существовавшая параллельно с Инь и бывшая их врагом. У соседней культуры раскопан достаточно большой тайник с бронзовым оружием, и, по мнению Варёнова, если наложить оружие суцуньских воинов на оружие их гипотетических противников, то окажется, что оружие воинов из Суцуня как бы предназначалось для того, чтобы сражаться с оружием воинов из этого второго поселения. Это вооружение – безусловно вооружение пешего воина. Он вычислил модуль строя, и у него получилось достаточно глубокое построение людей, вооружённых древковым оружием. То есть какие-то пехотные отряды, видимо, для прикрытия колесниц, обеспечения их лагеря уже существовали.

Вопрос о численностях. В одной из могил найдено комплектов на 95 человек. Это хороший отряд, который может обеспечить несколько колесниц защитой во время стоянки. Допустим, если у колесницы во время боя сломалась ось, эти воины могут её прикрыть, пока её отбуксируют назад. Но насколько эта пехота была боеспособна как самостоятельная боевая сила – непонятно.

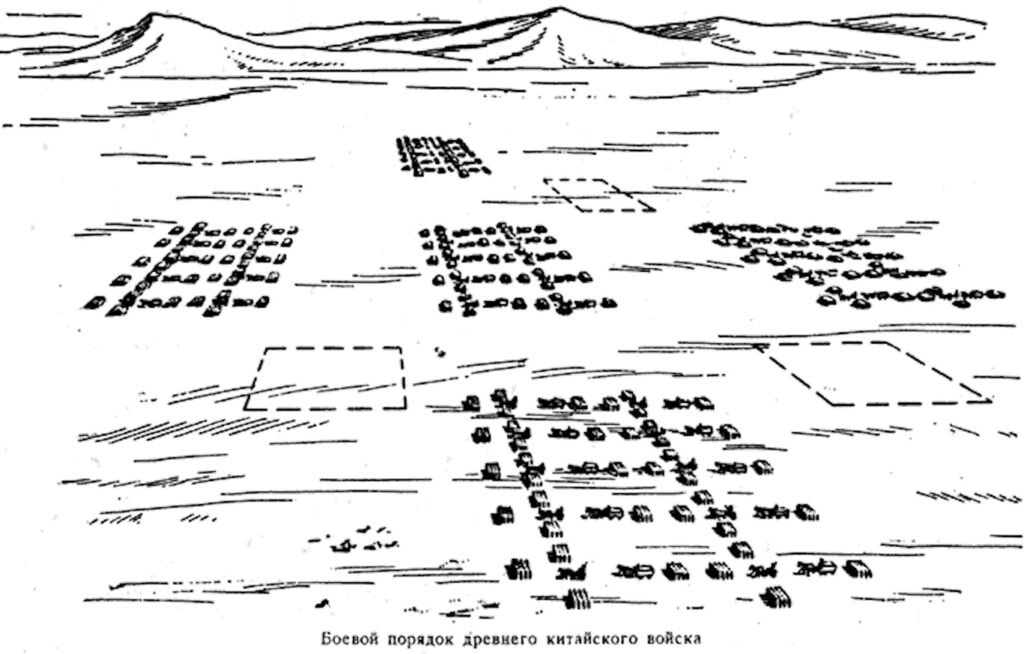

А потом, когда уже заканчивалась Чжоу, начали появляться писания о том, как хорошо было в древности. Тысяча лет – даже в Китае большой срок. Там начались идеалистические построения, что на одну колесницу приходилась одна повозка со снаряжением, каждую колесницу прикрывали воины. Был наш советский военный историк Евгений Разин, он сделал известными в нашей стране схемы построения минимального подразделения и схему построения войска. Но это всё очень умозрительно и, я думаю, совершенно не отражает практику тех лет.

М. Родин: Мы что-то знаем о том, откуда брались пехотинцы?

А. Пастухов: Письменных источников нет. Делались генетические исследования костных останков. Очень много останков было повреждено. Определить фенотип по скелету довольно сложно. Для более позднего периода я знаю, что среди захороненных рабов были представители европеоидов с запада, возможно, с территории современного Синьцзяна. Возможно, из Ганьсуйского коридора, занятого юэчжами, которые, скорее всего, тоже были европеоидами.

Но основная часть тех, кто лежат в погребальных камерах и сопогребённых с ними людей, сравнимых с ними по статусу (условно говоря, генерал и его адъютант) – это монголоиды. Скорее всего, это какие-то местные. Кто это: родственники, члены одного клана или соседской общины – мы сказать не можем. Я бы, сравнивая с другими народами того времени, предположил, что это члены одного клана. Кто-то его возглавлял, а кто-то выполнял роль обслуги. Это единственное, что пока можно сказать. Письменные источники относятся к гораздо более поздним временам. Что они там написали – мы можем только догадываться.

М. Родин: Да, китайцы имели привычку выдавать желаемое за якобы пришедшее из древности. А что мы знаем о колесничих?

А. Пастухов: Колесничие – это, безусловно, аристократы. Формирование аристократии, я думаю, происходило тем же способом, что и во всём остальном мире. Возможно, там были какие-то тенденции к меритократии. Например, в одном из самых западных царств Цинь прослеживается стремление выделять за заслуги, а не только за происхождение. Простой общинник, который имел заслуги, тоже начинал расти.

Скорее всего, колесничие – представители клановой верхушки. Более точно сказать довольно сложно. Потому что для того, чтобы определить, как формировалась эта элита, нужно делать отдельное исследование. Считалось, что колесничих нужно готовить с детства.

Шан пала где-то в XI веке до н.э. под ударами династии Чжоу. Чжоу – уже более выраженные хуася. Генезис династии Шан и корни её аристократии нам не совсем понятны. С Чжоу более понятно. Это члены правящего клана с разной степенью удалённости от основной ветви. И возникает система, которую некоторые европейские исследователи называют «феодализмом»: когда чжоуский ван жалует своих родственников уделами. Последний правитель династии Шан, Чжоу Синь, был обезглавлен чжоуским правителем. Но сын этого правителя был приближен к чжоускому вану и получил от него надел, который впоследствии стал называться Сун. Он просуществовал до имперского периода в качестве вассала империи Чжоу.

Для того, чтобы член клана был способным бойцом, его с детства отправляли учиться. Можно предположить, что это осуществлялось при храмах предков, и в качестве основных преподавателей выступали более старшие родичи по клану. В том числе те, которые обладали сокровенными знаниями: могли общаться с предками, знали родовые легенды. Они воспитывали их в русле лояльности правящему дому. Им преподавали боевые навыки: управление колесницей, стрельбу из лука. К сожалению, ничего не сказано про владение древковым оружием. Но по меньшей мере два боевых искусства в этой программе было обязательно.

И это не было отвлечённым требованием: видимо, до определённого времени чжоуские аристократы сами ходили в бой. В знаменитой книге стихов «Ши цзин» упоминается, как чжоуский ван посылает своих полководцев, родственников в то или иное направление покорить какие-то племена или вассальные княжества, которые перестали давать дань. Это говорит о том, что вовлечённость чжоуских аристократов была достаточно высокой.

Через изучение гуманитарной составляющей, знание гимнов, священных текстов, умение писать, аристократы воспитывались как хуася. Даже потомки династии Шан перековывались таким образом.

М. Родин: А как происходило обучение пехотинцев? Я у вас читал, что охота играла большую роль в боевом слаживании.

А. Пастухов: Безусловно.

Наши синологи были очень талантливыми филологами, и многие из них были не лишены поэтических дарований. Они переводили «Ши цзи» мастерски, красиво, это приятно читать. Но когда начинаешь использовать это, как исторический источник, оказывается, что там половина слов пропущена, половина передана так, чтобы было в рифму, а что-то осмыслено совсем не так.

Мне пришлось в своё время проделать большую работу по переводу стихов, потому что они являются очень ценными источниками. Там описаны многие виды вооружения, военные кампании. Пусть в поэтизированной форме, но они дают какое-то представление.

В частности, есть такое прекрасное стихотворение, которое называется «Удары звучат далеки-далеки – то рубит бамбук дровосек у реки». Там не сказано, что же там всё-таки происходит, там только сказано:

«С облавою вы не смыкали круг

Стрела не летела из ваших рук

Висит отчего не один барсук

На вашем дворе тогда?»

Там этот рефрен повторяется трижды. Апелляция к тому, что как ты не участвовал ни в осенней, ни в весенней охоте вместе с другими людьми, почему у тебя быки, потом барсуки, потом перепела? Видимо, это сезонная дичь. И поскольку в те годы Китай был хорошо поросший всякой растительностью, и считается, что в междуречье Хуанхэ и Янцзы водились слоны (есть предположение, что в Шан приручали слонов), при большой площади лесного покрова охота являлась очень важным подспорьем в добыче белковой пищи. И вся община охотилась в свободное от полевых работ время. Основную часть времени люди работали в поле, но за счёт сезонности есть моменты, когда можно охотиться.

И предводители с одной стороны старались это использовать чтобы пополнить запасы, а, с другой стороны, люди по меньшей мере не забудут, каким концом копьё держать и стрелять из лука. Луки в те годы были сложносоставные. Раскопаны чжоуские кибити луков. Они ещё не композитные. Они из разных пород дерева и бамбука. Роговых, костяных элементов ещё нет. Но возникает тенденция к тому, что кибить уже составляется из нескольких деталей. И это уже более мощный лук, чем можно просто согнуть из палки.

Какого характера была подготовка? Скорее всего, в основном индивидуальная. Двигаясь на облаве, строй не отработаешь. Это рассыпной строй, тактика лёгкой пехоты. Видимо, ещё не существует плотных построений. В связи с этим я не знаю, как относиться к реконструкциям Варёнова, потому что он в своих реконструкциях постулирует наличие плотных построений типа когорт. Я не знаю данных о том, чтобы применялись плотные глубокие построения. Причём у него в реконструкциях порядка восьми шеренг: это очень много.

Наличие колесниц тоже было очень важным, потому что на открытых пространствах охотились и с колесниц. Их использовали, грубо говоря, как движущуюся платформу для стрельбы. То есть происходило взаимодействие: пешие не должны были пропустить зверя, а колесничий должен был не допустить крупных зверей к пешим.

М. Родин: И не передавить собственную пехоту.

А. Пастухов: Это очень важно. В моей статье «Тревожное лето 1863 года: забытый русско-китайский конфликт у Борохудзира» есть интересный момент, когда неподготовленные части пытались сманеврировать. Пехоте нужно было двигаться прямо, а коннице – зайти с двух флангов и соединиться перед пехотой. Но кавалерийские начальники немного просчитались и врезались с двух сторон в собственную пехоту. Там была страшная давка, и много народу погибло.

М. Родин: Вы упомянули несколько видов оружия: копья, клевцы, луки. Что ещё было узкоспециального на вооружении у китайцев?

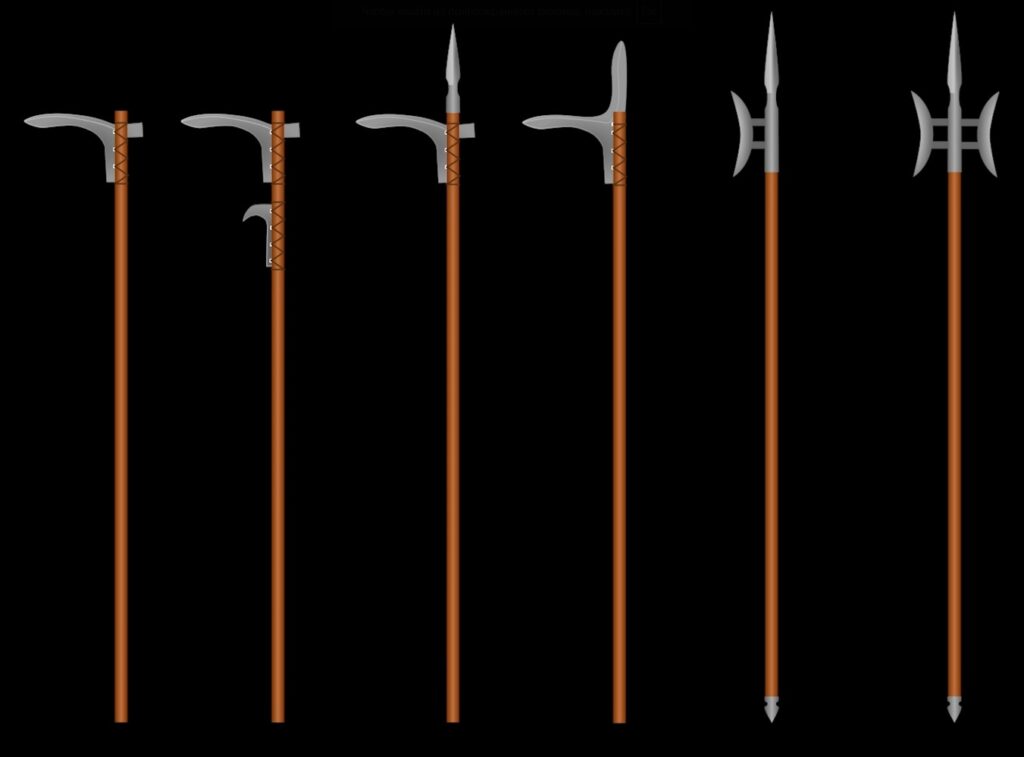

А. Пастухов: У хуася была странная тенденция вооружаться клевцами, причём разной длины. Клевец похож на широкий короткий нож, приострённый, с нервюрой посередине, литой. И на обратной стороне у него есть пробойничек. Можно наносить удар острой частью или им. Если острая часть пробивает, то та – дробит. Клевцы существуют в двух вариантах. Есть короткие, сравнимые с боевым топором по длине, а есть такие, которые у нас называют алебардой. На алебарду он похож, как слон на ежа, но тем не менее почему-то называют алебардой.

Этих клевцов-гэ очень много. По сравнению с другими видами оружия они превалируют. Даже копий с осевым остриём очень мало. В той же суцуньской находке порядка трёх-четырёх копий и несколько десятков гэ.

Варёнов говорит, что гэ даёт достаточно мало выгоды при нанесении ударов сверху вниз, но дают довольно большие возможности для поражения противника при косящих ударах. Что опять играет против теории, что они должны стоять в плотном построении.

При Инь было определённое количество бронзовых копий, явно ударных с большими массивными наконечниками. Потом они перетекают потихоньку в Чжоу и начинают потихоньку увеличиваться в количестве. По отношению к гэ начинает расти доля копий мао.

Были копья шо с мощным центральным остриём, такой рогатиной. На шейку наконечника посажен «кулак», усеянный литыми шипами. То есть можно было колоть, и этот кулак выступал в роли ограничителя проникновения. А можно было попасть им, как ударным оружием. Но такой классический шо был найден, по-моему, только один. И в дальнейшем под этим понятием понимается просто копьё с трёхгранным наконечником.

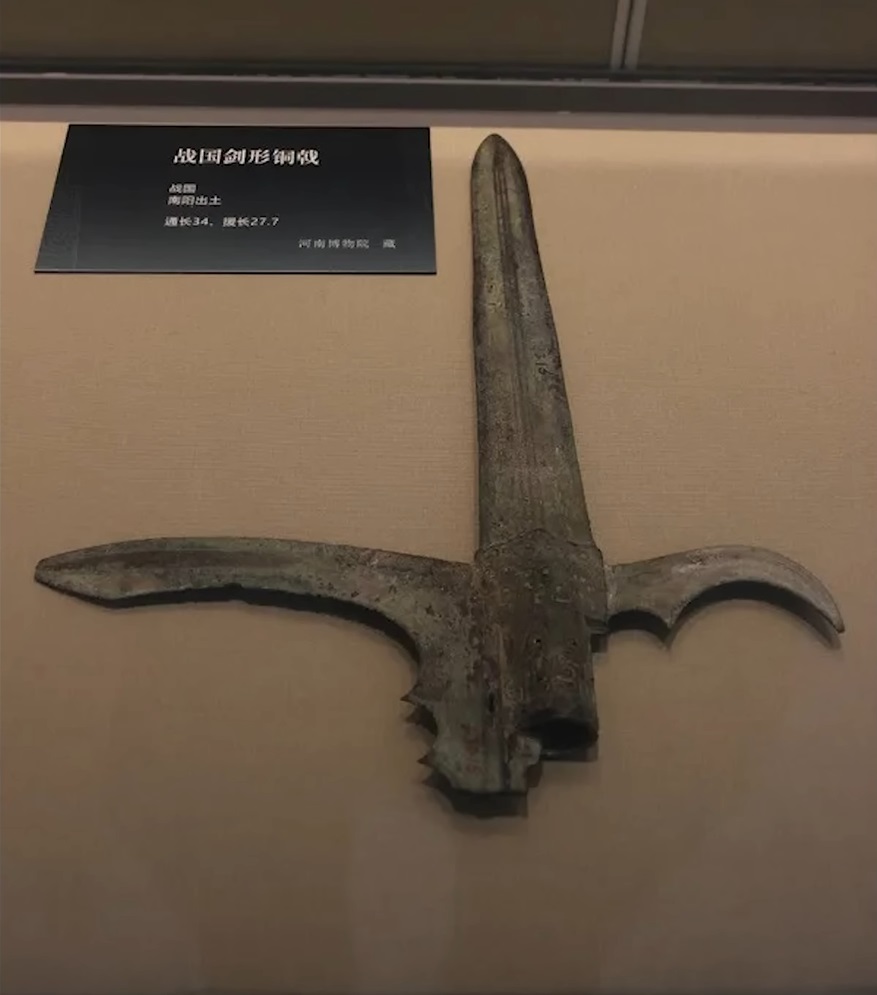

Ещё возникает трезубец-цзи. Но если это трезубец, то я – папа римский, потому что на трезубец это не похоже совершенно. Это комбинация гэ и центрального острия по типу мао. Когда ищете это оружие в интернете, смотрите только музейные образцы. Сейчас на интернет-аукционах очень много подделок.

М. Родин: Я так понимаю, образ войны здесь другой, чем в Европе. Европейская пехота стоит в плотном строю, а основное движение – колющее. А если в Китае распространены были клевцы, то наносились широкие удары.

А. Пастухов: В Чжоу начинает возрастать количество копий мао, появляются копья шо и цзи. То есть, скорее всего, построение как-то уплотняется. Моя личная догадка – что гэ использовались раньше так широко, потому что пехота, которая окружала колесничего, нужна была для вспомогательных целей. Если колесничий был сбит, или колесница вышла из строя, они просто подбегали и размашистыми ударами отгоняли вражескую колесницу. Если она вела бой из лука, это не спасало. Но если она пыталась взять на абордаж остановившуюся колесницу, то этими движениями пехотинцы могли поражать вражеских коней. Хотя почему для этого не использовать копья – тоже непонятно. Видимо, что-то мы не знаем. Мы не можем реконструировать на сто процентов, потому что никто из нас не ходил с копьём даже на медведя. А тут нужно бороться против специально выдрессированных животных, возможно, в броне, которые несутся на тебя с колесницей, из которой ещё и стреляют.

К периоду Хань цзи уже занимают очень существенную долю. И, что интересно, они поступают даже на вооружение конницы.

В какой-то момент появляется арбалет. Наиболее ранние находки были в бассейне Янцзы. Это, как минимум, V век до н.э. Сохранившиеся арбалетные замки литые бронзовые. Возможно было предшествовавшие модели с деревянными деталями, которые не дошли до нас. К V веку это достаточно сформировавшееся оружие.

Но в отличие от европейских арбалетов оно довольно слабое. Как осуществлялось натяжение арбалета? На дугу лука нужно было встать ногами, нагнуться и натянуть тетиву. Это соответствует примерно сорока килограммам. Это ни о чём для европейского арбалета. Не было плечевого упора. Практически все сохранившиеся изображения показывают, что это пистолетная рукоятка, короткий жёлоб под стрелу и небольшой лук.

Видимо, он давал выигрыш в том, чтобы запасать энергию. Держать тетиву лука натянутой тяжело. А арбалет позволял в течение длительного времени быть готовым к стрельбе.

Например, есть сражение при Байдэне, когда ханьский Лю Бан пошёл на север против сюнну и был окружён. И при попытке прорыва из окружения он приказал построить войска так, чтобы воины шли в плотных построениях с натянутыми арбалетами. То есть они были готовы начать стрелять в любой момент. С луком так не получится: всё равно надо тратить время на натягивание. И сюнну не пошли на то, чтобы атаковать прорывающуюся колонну.

К Хань были разработаны особенно мощные арбалеты. Их натяжение было цирковым номером. В своё время востоковед Вяткин, очень крупный синолог, перевёл, что арбалетчики одного из царств могли сто раз выстрелить с колена. Я был вынужден перевести многие материалы заново, и там был описан другой совершенно принцип. Человек ложился на землю, в зубах он держал стрелу, ногами он упирался в кибить лука, и натягивал на себя, разгибая ноги вперёд.

М. Родин: То есть он стрелял, лёжа на спине?

А. Пастухов: Нет, лёжа он натягивал тетиву, разгибая ноги. Мышцы ног более мощные. В этот процесс включалось всё тело. Натянув, он вскакивал, вкладывал стрелу, которую держал во рту, в жёлоб, и спускал. И так он мог сделать сто раз. Такое упражнение может сделать далеко не каждый атлет.

Видимо это было не самое распространённое оружие. Был известный военачальник Ли Гуан. Во время боя он попал со своим отрядом в окружение сюнну. Они стали засыпать их стрелами из луков. Юлий Сергеевич Худяков, один из крупнейших наших оружиеведов современности, считал, что лук сюнну был сделан таким образом, что обеспечивал существенное превышение дистанции стрельбы над всеми другими луками. Тактика строилась на том, чтобы навязать бой на дистанциях, на которых противник не может отвечать. Ли Гуан приказал поставить коней вокруг войска, чтобы стрелы попадали в коней, а сам взял свой арбалет, который назывался «да хуан», и начал методично выбивать военачальников сюнну. То есть он стрелял на дистанцию, превышавшую дальность стрельбы лука сюнну.

Получается такое соотношение: обычный китайский арбалет, который прижимаешь ногой к земле и натягиваешь – лук сюнну – и мощный арбалет, который натягивают лёжа. На весь китайский отряд один Ли Гуан оказался вооружён таким. И после того, как он отстрелил человек пять выделяющихся воинов (то ли это были лучшие воины, то ли военачальники) сюнну, они отступили и отряд был спасён.

То есть арбалеты были разные. Но главная беда китайцев в том, что они слабо способны к механике. Ни один китайский ручной арбалет не имел взводного устройства. Использовалась чисто мускульная сила.

Империя Чжоу сменяет Шан-Инь, появляются мечи. Сначала короткие, потом они удлиняются. Первые мечи довольно широкие, все литые, предназначенные преимущественно для рубки.

М. Родин: Бронзовые мечи?

А. Пастухов: Да. Потом ко временам Цинь Шихуанди появляется феноменальная вещь: длинные узкие мечи из бронзы. Длиной около метра при ширине сантиметра четыре. Это очень узко для предмета такой длины. При этом механические качества довольно высоки: он не гнётся, упругий, сохраняет форму.

М. Родин: Они, наверное, толстые были?

А. Пастухов: Нет. Это секрет древнекитайских оружейников, что они делали эти отливки, которые имели такие механические качества. Несколько этих предметов были найдены в том месте, где стоит терракотовая армия, не в самом мавзолее Цинь Шихуанди.

Гробницу Цинь Шихуанди не вскрывали. И, видимо, ещё не вскроют очень долго. После печального опыта со вскрытием гробницы императора Ваньли они зареклись надолго. Гробницу Ваньли вскрыли, когда была культурная революция. Пришли хунвейбины, сказали, что это какая-то феодальная империалистическая падаль, и выкинули всё на помойку. Даже останки императора пропали. Часть экспонатов удалось спасти. С тех пор гробницы императоров не вскрывают.

М. Родин: Я так понимаю, они ещё технологию ждут. Потому что та же самая терракотовая армия потеряла краски при контакте с кислородом.

А. Пастухов: Она по любому потеряла бы. Потому что слишком долго лежать тоже нехорошо. Тем более, на полях стали использовать химию, которая по любому разъест. Поэтому чем меньше копают – тем больше разрушится.

В эпоху Хань меч уже становится стальным. Причём сталь содержит 0,6% и выше углерода. То есть, в принципе, это уже мягкая сталь. Она может не сильно держать форму. Но сохранившиеся образцы, найденные в сухих местах и очищенные от поверхностной ржавчины, даже пружинят при попытке деформации. В сагах викингов очень часто описываются мечи, которые после удара приходится разгибать. В данном случае этого не происходит: это высокий уровень технологий для древности.

М. Родин: Что было с защитным вооружением и как оно развивалось? Насколько оно было распространено?

А. Пастухов: Я покажу вариант маски.

Варёнов считает, что суцуньские маски – это часть защитного вооружения. К сожалению, я нигде не нашёл фотографий этих артефактов. Но если я нашёл, грубо говоря, с параллельного раскопа другого поселения примерно этого же периода, то там действительно рельефные довольно крупные личины. Двойная личина сделана из двух масок, соединённых друг с другом. Получается такой «двуликий Янус». Он считает, что это маски, которые носили воины первых шеренг. Насколько это предположение оправдано – я предоставляю судить самим слушателям. Я не знаю ни веса, ни толщины металла, и не могу судить по картинке.

Использовались т.н. диски янь. Они были небольшие по диаметру. Они были как маленькие конусы с толстым ободком. Считается, что либо это часть умбонов на щитах (штука в центре щита, которая прикрывает кулак), либо места крепления ремней, которые прикрывались несколькими бляшками. Варёнов вывел, что два таких диска приходилось на один комплект. Для чего они были – непонятно. Он ещё предполагал, что их могли нашивать на нагрудную броню.

Найдены быкоголовые личины: стилизованные изображения быка с мощными рогами. Он тоже счёл, что это часть щита, возможно, центральная пластина. С тем же успехом мы можем показать китайские музейные реконструкции. Реконструированные шлемы периода Чжоу – фактически шапки из плотной кожи, на которые в разных сочетаниях нашиты крупные антропоморфные и зооморфные бляхи, которые создают армирование. Сама кожа плотная, при отсутствии хорошего стального орудия её разрубить сложно. А они ещё дополнительно усиливали.

Сам доспех, предположительно, либо кожаный, либо тканый, стёганый. Найдены остатки кожаных доспехов. Несколько их реконструкций висят в китайских музеях. Были находки либо самих пластин, либо их отпечатки. Отпечатки настолько точные, что порой сохранялся красочный слой, по которому раскраску восстанавливали.

Потом появляется пластинчатый доспех. К периоду Цинь он уже развит. Если китайские тексты просто переводить, то как правило их называют «доспехи», «латы». Когда начинаешь переводить по значению каждого иероглифа по отдельности, получается очень много разных интересных элементов. Самый распространённый доспех – корсет-кираса. Грубо говоря, забронирован контур майки. С отдельными оплечьями. А есть модели, известные по гробнице Цинь Шихуанди, где есть защита паха и крестца, то есть бронированные лопасти, которые опускаются спереди и сзади.

Есть модели доспехов с длинными наручами, которые достигают запястий. На терракотах видно, что такие наручи были у колесничих. Видимо, они были открыты воздействию разных метательных снарядов, а сильно шевелиться не могли. В то же самое время у всех воинов, которые стоят в пешем строю, руки открыты, максимум – крыловидные оплечья.

Со шлемами очень сложно. Есть так называемые «кубанские шлемы». Но название настолько условно, что его никто на 100% не принимает. В своё время археолог Рабинович суммировал находки, счёл, раз бóльшая часть шлемов нашли в бассейне Кубани, то надо называть их кубанскими. Как только их не называли: горшковидные, котловидные, раннескифские, скифско-архаичные. Ни одно название не прижилось, потому что не даёт полного представления. Из 11 шлемов два, по-моему, найдены в бассейне Иртыша, а другой – в Средней Азии.

А вот китайские шлемы. Как говорится, найдите 10 различий. Китайских шлемов этого типа очень много. Они настолько похожи, что возникает вопрос: а не являются ли кубанские шлемы трофеями или посольскими дарами?

Эти шлемы бытуют в период Инь и Чжоу. Но ко временам Цинь они потихоньку начинают исчезать. Иконография периода Цинь и Хань даёт стандартный вариант: воин имеет на голове замысловатую причёску из собственных волос плюс небольшую шапку из лакированной кожи. Кожа, повторюсь, достаточно прочный материал. А если она ещё и лакирована, приобретает бóльшую твёрдость. Это достаточно серьёзное по тем временам защитное приспособление.

Помощь проекту

Вы можете стать подписчиком журнала Proshloe и поддержать наши проекты: https://proshloe.com/donate

© 2022 Родина слонов · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено

Добавить комментарий