РС 285 Свет первого правителя: Восточная Хань при Гуанъу-ди

Виктор Башкеев в «Родине слонов»

Почему вторую половину царствования Гуанъу-ди можно считать эталоном успешного правления? Повлияли ли политические кризисы на экономическую и социальную жизнь Китая? И по какой причине происходили восстания в «китайской Сибири»?

Говорим о том, как Гуанъу-ди удалось восстановить империю, с научным сотрудником Отдела Китая Института востоковедения РАН Виктором Викторовичем Башкеевым.

Стенограмма эфира программы «Родина слонов» с сотрудником Института Дальнего Востока РАН Виктором Викторовичем Башкеевым.

М. Родин: В прошлой программе мы говорили о «перерыве» в истории империи Хань, который устроил Ван Ман, о том, как её удалось восстановить, как пришёл к власти первый император восстановленной империи Хань Гуанъу-ди. И сегодня мы говорим о начале его правления.

Перед эфиром, когда мы с вами общались, вы сказали такую фразу: «Я вам скину описание эфира, список тем, и т.д.: вы этого нигде не прочитаете, это будет такой перевод с листа». Казалось бы, история Китая имеет давнюю традицию, всё должно быть хорошо изучено. Почему вы говорите, что мне сложно будет найти информацию к этому эфиру?

В. Башкеев: Очень хороший вопрос. Не смотря на то, что у нас огромное количество источников по самым разным темам, в том числе и по истории, в том числе официальной истории имперского Китая, так сложилась история не только нашей российской, но и мировой науки, что перевод этих источников – трудоёмкая задача, и на данный момент переведено процентов 5 от всего, что есть по истории. Или 4%, если считать, что из 24-х переведена одна. И ещё готовится к переводу вторая, за счёт чего мы с вами прошли весь цикл Западной Хань (это история «Ханьшу»). Но следующая история, «Хоу Ханьшу», в процессе перевода. Это длительно, долго. Я не являюсь узким специалистом по этому периоду, потому что это делают другие коллеги. В частности, в прошлый раз в нашей передаче участвовала Анна Коробицина, она этим профессионально занимается. А я более в общем на это смотрю.

Но факт в том, что из всего массива исторических источников официальные истории не переведены дальше изданных «Исторических записок» Сыма Цяня, готовящегося к изданию первого тома «Ханьшу». И «Хоу Ханьшу» в процессе научного исследования ещё находится. Поэтому наше дальнейшее путешествие будет, так сказать, «с листа» происходить.

М. Родин: Мы сейчас говорим на основе источников, которые практически ещё никому не известны, и история эта нам вообще в принципе известна только в общих чертах.

Сегодня мы будем говорить о времени правления первого императора восстановленной Хань?

В. Башкеев: Да. Осталось ещё 20 лет, которые надо осветить.

М. Родин: Его зовут Гуанъу-ди. Он пришёл к власти и окончательно уже укрепился в 37 г. Давайте расскажем сначала об основных вехах его правления. Потому что мы знаем, что в правлении любого китайского императора можно чётко выделять периоды, которые его характеризуют.

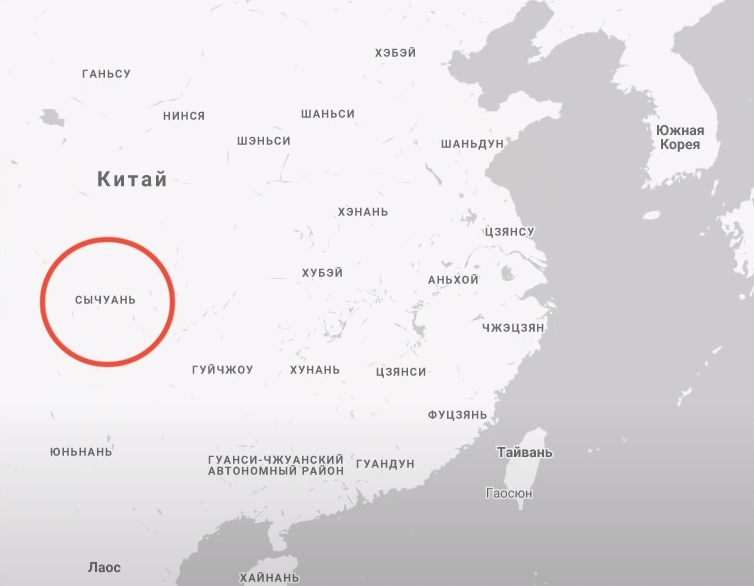

В. Башкеев: Верно. Давайте сначала разобьём на две большие подэпохи. Первая – приход к власти и борьба за власть военным путём. Она продолжалась от падения Ван Мана, от 22-23 гг. до н.э., до 37 г., когда был побеждён последний сепаратист в местности Сычуань, Гунсунь Шу и его «свита». И с 37 г. до 57 г. идёт вторая половина правления Гуанъу-ди, которую собственно можно назвать управлением страной в условно мирных условиях, и сегодня мы будем говорить об этом. Сам этот период тоже делится на подпериоды. Условно говоря, эти 20 лет тоже можно разделить на группы происходивших событий.

В этот момент фактически Гуанъу-ди начинает, можно сказать, заново править. Этот правитель фактически решил две задачи в своём правлении. Сначала он решал задачу объединения страны после развала, потом он решал задачи управления страной. И, наверное, это во многом уникальное правление. Оно очень интересно именно тем, что оно длительное, и из-за этого мы можем его использовать как некий эталон успешного правления.

Второй период правления, который шёл с 37 г., имеет четыре подпериода. Я бы условно разделил их так. Первый подпериод – вступительный. «Установочный», мы ещё его называем. Обычно установочным периодом мы называем те года, когда правитель только приходит к власти. Здесь можно сказать, что по сути дела так и есть. Это первые реформы, которые необходимы в начале правления, чтобы все знатные люди были скомпонованы для новых политических задач. Во втором периоде идёт активная внешняя и внутренняя политика. И в третьем периоде правитель начинает потихонечку стареть и какие-то подспудные процессы мы наблюдаем, как мы это называем, «вытеснение в сакральную сферу». Правитель, выполнявший раньше реальные функции управления страной, начинает быть больше верховным жрецом. И это тоже общий процесс. Мы с вами его наблюдали на примере У-ди в Западной Хань. И последний период – это предсмертное завершение правления, когда император, видимо, осознавая своё старение, готовится к передаче власти своему наследнику, готовится к тому, чтобы отойти в мир иной, и его сакральная деятельность увеличивается ещё больше.

Вот такая краткая характеристика этих 20-ти лет. Примерно по пять лет на каждый период отводится.

М. Родин: Как мы уже сказали, в начале правления, в 37 г., ему пришлось, как и всем властителям, которые приходят на высший уровень власти, договариваться с местной аристократией. Как он решал этот вопрос?

В. Башкеев: Дело в том, что компромиссы здесь заключались не столько дипломатическим, сколько военным путём, я бы так сказал. Т.е. все серьёзные противоречия были решены во время гражданской войны, так её условно назовём. Это не гражданская война, а скорее борьба за то, кто станет объединителем страны снова. А уже когда он взял власть в свои руки и сел в столице, в Лояне, в 37 г. (раньше он там сел, просто в 37 г. последний сепаратизм был побеждён), уже в это время он действовал с позиции силы. И первое же его действие в 37 г. – это понижение титулатуры знати.

Это уникальное явление для того периода. Обычно всегда у вас есть знатные рода, которые получают титул ван. Ван – это эквивалент князя. Княжество отдельное – это государство как таковое. Современный иероглиф государства обладает значением этого ванского надела. Ваны – это высшая знать, которая практически равна императору. Император не может стать императором, если он не ван. Это такая фактически сакральная функция взаимодействия с высшими силами.

А дальше идёт титул гун. Это гораздо более «обыденный» титул. Титулы гунов раньше в Западной Хань не присваивались так, чтобы их могли фиксировать в таких источниках, как придворная история. А в этот раз это происходит. Гуанъу-ди понижает свою знать от ванов до гунов. Это очень сильный шаг. Это показывает, что он здесь хозяин. Это очень важно, потому что раньше, в Западной Хань, мы неоднократно наблюдали попытки мятежа этих самых ванов в разных частях страны, и, видимо, этот опыт остался незамеченным.

М. Родин: А как они отреагировали и какие последствия были у этого смелого политического хода?

В. Башкеев: В тот год не было никаких последствий. Видимо, страна уже сбалансировалась в этом смысле. Последствия наступили позже, и я о них скажу.

Прежде чем двигаться в подробности, я ещё раз скажу, что в китайских историях такого типа мы, к сожалению или к счастью, наблюдаем ограниченный набор тем. И обычно коллеги-историки ругаются: «Вот, ваши династийные официальные истории – это такой лапидарный сухой источник, особенно хроникальная часть ди цзи. Там ничего нету, всё однообразно. И вообще как можно изучать историю страны по такому спорному источнику?» Можно, конечно, и так посмотреть. Но не надо забывать, что есть т.н. биографии, подробные описания каждого отдельного знатного человека. А помимо этого надо понимать, что когда пишется история – это процесс сакральный. Если что-то записано, то это действительно крайне важно. И когда мы видим эти хроники, мы наблюдаем то, что было действительно важно хронографу, для тогдашних хранителей истории.

И тут перед нами выступает три сюжета. Первый – это политическая борьба за власть. Титулатура, наделение титулами, всякие мятежи и вот это вот всё. Это внутренняя политика. Второй важный сюжет, который всегда с нами – это внешняя политика. У неё два направления: север и юг. Север – это степь, соответственно хунну и сяньбийцы. Юг – это Вьетнам, грубо говоря, и Корея. И третий элемент информации – это астрономия, или же астрономические явления. Она будет постоянно нам попадаться, потому что это важнейшие явления для традиционного общества: знаки Неба. И четвёртый сюжет – это некрологи фактически. Все смерти знатных, важных людей фиксируются. По сути мы наблюдаем четыре аспекта хроникальной истории. Ещё иногда попадается информация о том, что какие-то сопредельные народы пришли с данью. Но это часть внешней политики.

Больше ничего у нас и нет. Из этих четырёх сюжетов мы должны сплести историю политического процесса как минимум. Эту задачу историков мы сейчас пытаемся решить в прямом эфире. Я бы хотел, чтобы наши слушатели держали в голове эти четыре аспекта, когда мы будем говорить о периодах. Иначе очень сложно понять, что же важно в этой череде событий, которая перечислена в хронике.

М. Родин: Насколько я понимаю, один из важнейших моментов в первой части правления – это взаимоотношения с сюнну на севере и с вьетнамцами на юге. Расскажите про это.

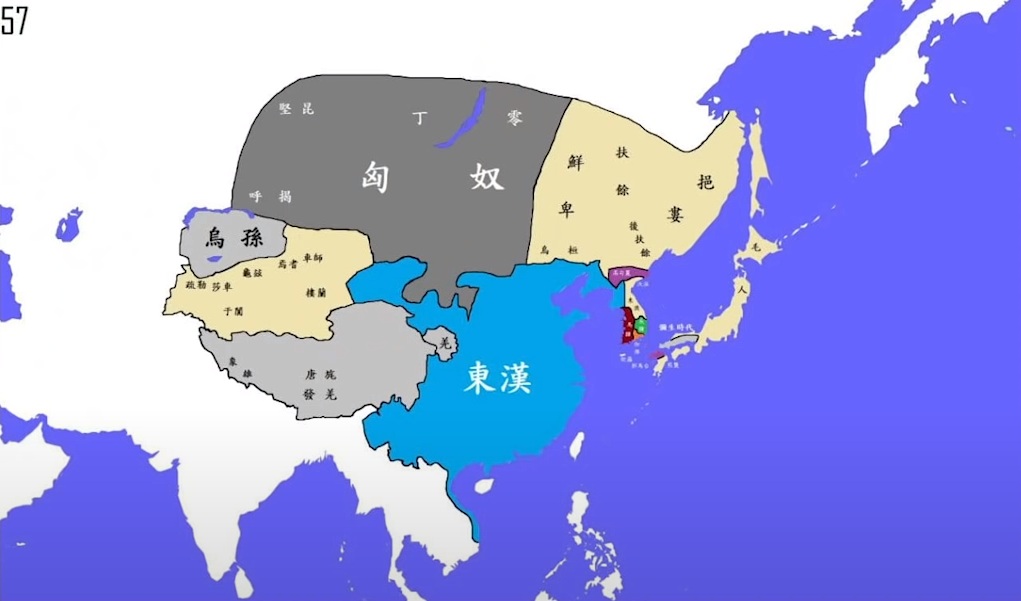

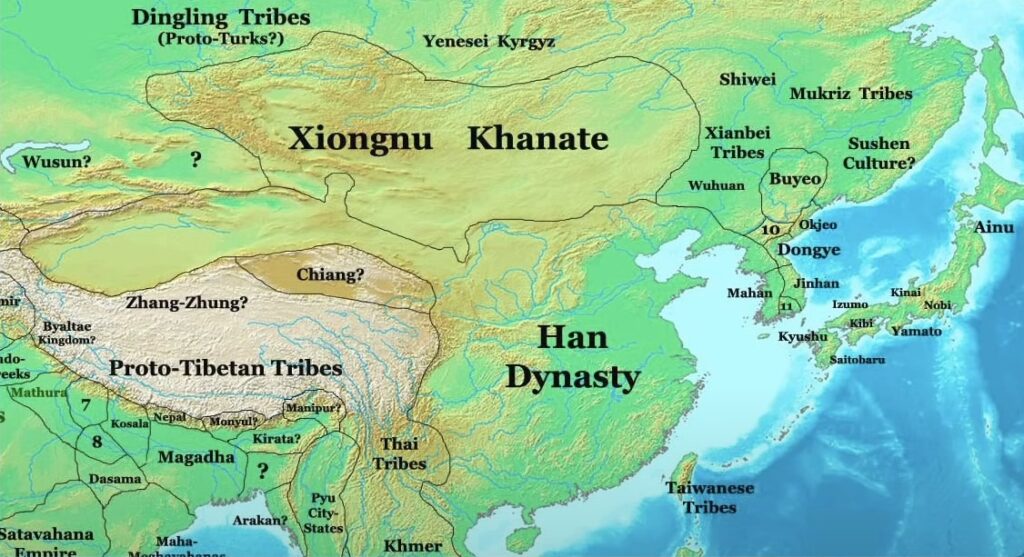

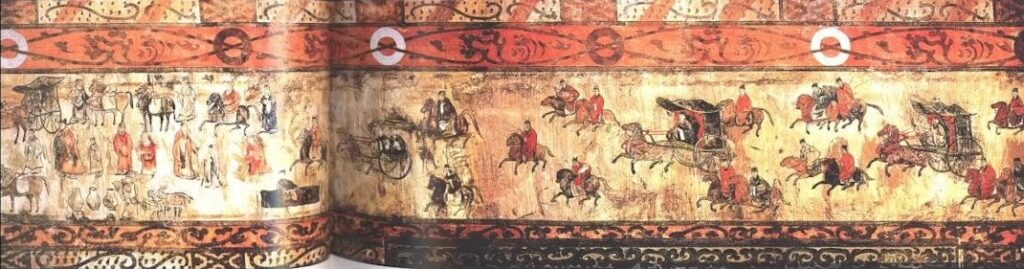

В. Башкеев: Мы помним, что сюнну, степняцкая полуоседлая очень развитая цивилизация, имела фактор влияния на Китай уже очень давно. Сначала ещё при западноханьских императорах с ними постоянно происходили то войны, то замирения. Китайцы с ними намучились. Постоянные набеги доставляли неудобства. Сюнну, как правило, это маркер. На прочность проверяются северные границы. Если сюнну приходят – у вас должна быть застава и готовые войска. Это тоже маркер готовности экономики страны.

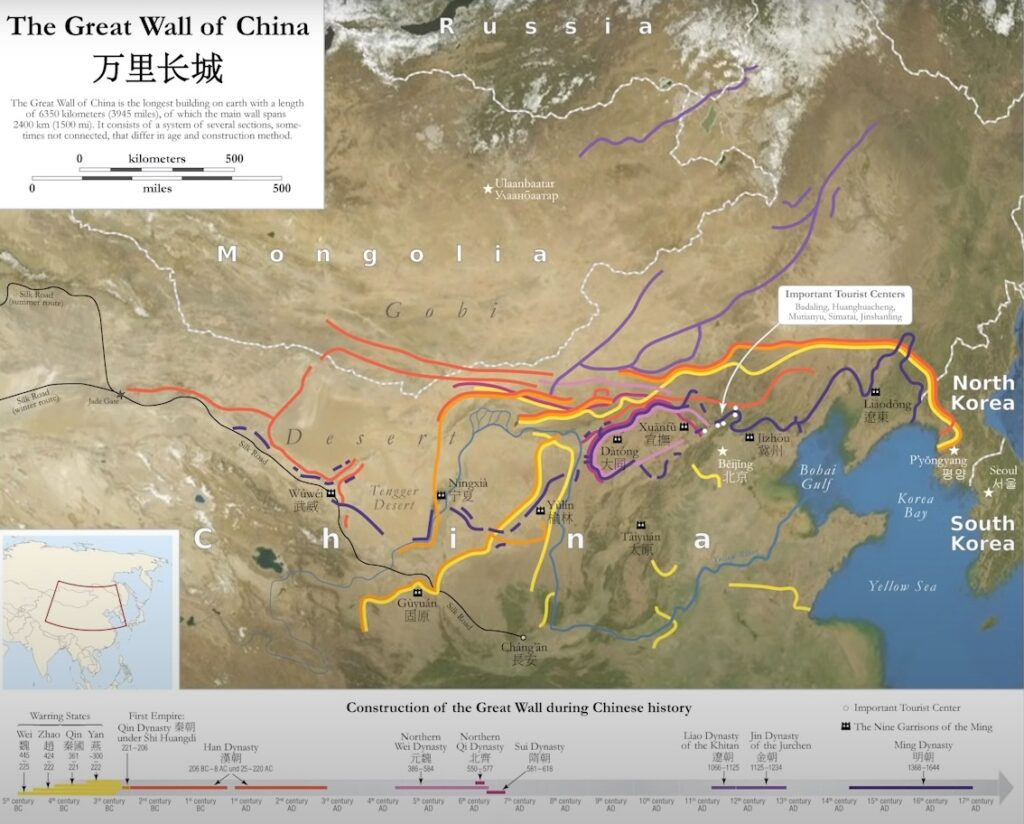

И один из важнейших этапов начала правления Гуанъу-ди с 37 г. – это постройка заставы в районе современного Пекина, которая известна сейчас. Это часть Великой китайской стены. Она построена в труднодоступном месте и, в общем-то, это показатель того, что инфраструктурно страна была готова к таким свершениям уже в самом начале правления. Из этого следует, что, может быть, буча и была, но она была больше за власть. А экономически страна не пала и была жизнеспособной.

Поэтому сюнну мы рассматриваем здесь не просто с точки зрения нападений северных кочевников. Мы рассматриваем их как индикатор того, что Китай способен адекватно отвечать, а не пропускать сюнну в столицы, как это бывало раньше. Столица, Лоян, находится достаточно глубоко в центре страны. Чанъань (современная Сиань) тоже в центре страны, только западнее.

Что касается Вьетнама, то это вообще отдельный разговор. Южную часть Китая китайцы считают Китаем, а вьетнамцы считают её Вьетнамом. И этот вечный спор никогда нас не покидает и там постоянно идёт борьба за влияние. На южной границе, где живут современные хмонги, север Вьетнама и юг Китая, это постоянное место соприкосновения. Тогда ещё оно происходило фактически по территории современного Китая, это провинции Аньхой, Гуандун, эти юго-восточные провинции. Это самое богатое место, где невероятно развитая экономика, постоянно растёт рис, три урожая в год. За эти места всегда идёт борьба.

Это два таких сюжета: с севера наступает степь, с юга – север Вьетнама. И это постоянно с нами.

М. Родин: Но с вьетнамцами тоже Гуанъу-ди удалось разобраться в этой ситуации. Как там происходило?

В. Башкеев: Да. Это маркер силы страны. Потому что не всегда так получалось. В этот раз Восточная Хань сумела успешно это всё совершить. И попытки серьёзного столкновения с вьетнамцами со стороны вьетнамцев ничем не увенчались. «Вьетнамцы» – это условно. Страна называлась по-китайски Цзяочжи, и это были, в общем, современные хмонги, то, что называется «мань» по-китайски. Но «мань», как говорит наш научный руководитель Дега Витальевич Деопик, это ругательное матерное слово. Это он шутит так. Но имеется в виду, что китайцы уничижительно отзывались о народах юга своей страны, обзывая их варварами. На самом деле, это, конечно же, были не варвары. Это была самостоятельная этническая культура, которая сама себя осознавала как культура высоких правителей. Они в этом спорили постоянно с Китаем.

Здесь Восточная Хань показала себя политическим центром этого процесса, и в этом тоже заслуга Гуанъу-ди. Поэтому он «у-ди» тоже, «воинствующий император». Так же, как и тот У-ди, который правил в Западной Хань. Поэтому здесь можно сказать, что он был успешен, и успешен на протяжении всего правления. Просто эти набеги с обеих сторон длились некоторое время на протяжении всего периода.

М. Родин: Я так понимаю, ещё одним важным фактором его правления в первой части были западные границы. И здесь сложно разделить внешнюю политику от внутренней, сложные феодальные взаимоотношения с ближайшими территориями.

В. Башкеев: Очень условно назовём это «Средней Азией», то, что стало современной территорией Синьцзяна. Это тот самый непроходящий двор китайской цивилизации, который постоянно тревожит нас и в современной повестке. Это неслучайно, потому что по сути это двери в степь. Если там закрытая дверь, то Китай в целости с севера, если нет – то степь заполняет Китай. Поэтому очень важно было восстановить вассальные отношения с пограничными народами.

Это тоже успешно сделано. Там это, как правило, маркируется двумя вещами. Либо туда бегают ханьские чиновники, предавая свою родную страну, переходя на службу к степнякам. Или наоборот: степняки приходят с данью. Это два маркера. Если приходят с данью – значит, Китай богатый, драться с ним не выгодно, они подчиняются. Если можно что-то урвать плохо лежащее, то они приходят с набегами. Как вы понимаете, любой мобильный степняцкий народ этим и живёт: набежал-убежал, и попробуй поймай. И здесь это реальность всего китайского имперского времени, начиная с Западной Хань и до I в. н.э. Тут ничего не поменялось в этом смысле.

М. Родин: Я так понимаю, в этот период у них там всё удачно складывалось?

В. Башкеев: Плюс-минус да. Там не было серьёзных поражений. А главное, не было экономической нестабильности, как при У-ди была раньше. Им хватало денег, инфраструктурных возможностей, чтобы реагировать на эти выпады. Важный исторический вывод, что страна была к этому готова.

М. Родин: Ещё один важный сюжет, который всегда проходит красной нитью через всё правление любого китайского императора – это назначение наследника. Потому что очень сложно в этом огромном гареме определиться с тем, какой род по женской линии потом пойдёт к власти.

В. Башкеев: Это ключевой вопрос любого правления. Это одно из «весёлых» правлений. К сожалению, мы пока не готовы отвечать на этот вопрос подробно, потому что пока нет ещё перевода лечжуаней, биографий. Но уже даже по хронике мы видим, какая страшная борьба опять была в этой среде.

Отмечу, что это опять же нам показывает, что с 37 г. правитель начинает править действительно страной. И тут же вспоминает наследие предков, правление Цзин-ди, например, который сразу назначил наследника в 157 г. до н.э., если я не ошибаюсь. Т.е. все успешные императоры империи Хань до этого старались сделать это как можно быстрее, особенно помня об опыте У-ди, который затянул с этим делом и получил потом все возможные проблемы.

Уже в 39 г. назначается наследник. Вообще, 39 г. очень подробно описан в хронике, там много всего происходит. Но ключевое – это именно назначение наследника. Однако же, забегая вперёд, сразу скажу, что долго он не продержался, всего три года. И уже в 42 г. происходит смена императрицы. Т.е. правящий род Го сменяется родом Инь. Фактически это означает, что те элиты, которые стояли за этим родом, проиграли в борьбе за престол. Род Го и элиты, поддерживающие его, проиграли, а род Инь оказался победителем. В результате наследник тоже сменяется на следующий год, им становится четвёртый сын Гуанъу-ди, который и будет будущим императором Мин-ди.

Как всегда, такие вещи сопровождаются серьёзной борьбой. Источник не может показать её напрямую, поэтому выражается через всякого рода знамения, небесные явления и прочие бедствия. Тут всегда очень сложно выяснить, правда ли это было, или это элемент историописания. С затмениями проще – мы можем посмотреть по астрономии, было ли затмение в этот момент. Но всё остальное вынуждает нас гадать. Хотя конкретно в этот раз мы знаем точно, что было землетрясение. Но это было чуть позже. А те знамения, которые мы наблюдаем при смене наследника или при смене императрицы, я всё-таки полагаю, что нам хронограф показывает: «Господа, было серьёзно».

М. Родин: Насколько я понимаю, в этот период проводились важные преобразования. Например, была проведена перепись населения.

В. Башкеев: Перепись указывает на инфраструктуру, т.е. понимание, где, кто, что сколько и как пашет, и на необходимость более строгого сбора налогов. И ещё важный момент: в 40 году, во-первых, вводится казнь за махинации с налогами, откуда мы сразу видим, что как везде и всегда пытались ускользать, но это строго купировалось.

И дальше очень важный момент – снова вводится в обращение монета ушу. Или же монета весом в 5. Шу – это маленькая мера веса. Это, можно сказать, героическая монета китайской древности, потому что введена она была как раз при императоре У-ди во II в. до н.э. При Ван Мане была смена монетарной системы, Ван Ман пытался её перекраивать, придумывая разные виды купюр, как из металла, так и другие носители пытался использовать. Это было нужно видимо для того, чтобы как-то перетряхнуть мощь знати, которая обладала большими ресурсами. Но ничего этого не работало в итоге, и вернули старую проверенную монету. Эту монету можно найти где угодно. Я очень надеюсь, что у меня выйдет статья по китайским монетам. Она должна была выйти ещё в прошлом году, но как-то затянулся процесс, видимо, из-за пандемии. Вкратце скажу, что эта монета оказалась первой удачной из всех, которые до этого пытались вводить в обращение. Она надолго оказалась универсальным монетарным средством для Китайской империи. Здесь мы видим, что она уже была проверена, её просто вернули.

Фактически всё это можно обозначить, как стабилизацию. Мы стабилизируем экономическое управление с помощью налогообложения, переписи и введения адекватного, условно скажем, валютного обращения. Это не совсем валюта, но просто передача благ.

М. Родин: Я так понимаю, в 41 г. поменялся наследник.

В. Башкеев: Да. Это всё совпадало с первым жертвоприношением в этом правлении, и с достаточно серьёзной проблемой на юге, когда в провинции Аньхой произошёл серьёзный мятеж рода южных ванов. И всё это, видимо, сплелось в один клубок. Пока, опять же, мы не можем говорить подробно, потому что у нас есть только хроника. Но очевидно по этим совпадениям, что это был суровый год в политической борьбе.

Тем не менее, вопрос был решён. И случился такой, я не знаю, как по-русски сказать, мне лезет в голову английское «act of relieve», акт расслабления, облегчения, выдоха, когда император выдыхает и радостно едет в Чанъань, столицу Западной Хань, которая стала сакральным центром для ханьского Китая, потому что там гробницы императоров Западной Хань. Он едет туда и поочерёдно всем западноханьским императорам совершает поклонение. Это настоящее паломничество, можно сказать. Одновременно с этим отправляется поход на Вьетнам, что опять же указывает на то, что страна управляема: носитель высшей власти не во дворце, но достаточно инфраструктурных возможностей, чтобы отправить войска на юг. В то же время в следующем году ко двору приходят северные народы. Это сакральное проявление благодарности предкам. То есть, грубо говоря, сменился нужный наследник – надо поблагодарить императоров, которые его охраняли. Это все сочетается с достаточно успешной внешней политикой. И вообще можно сказать, что это есть сила императора в какой-то степени, его власти.

Но годы императора клонятся к закату. В 46 году можно сказать, что во внутренней политике мы наблюдаем только сакральные действия. Всякого рода паломничества, жертвоприношения, поездки на священный пик Тайшань. Образы, знакомые нам из второй половины правления У-ди, когда всё, что осталось о нём в источнике – это религиозная деятельность. Здесь мы видим похожий сюжет. Он длится недолго, не двадцать с лишним лет, как при У-ди, а всего три года, но тем не менее.

М. Родин: Насколько я понимаю, прямо перед тем, как его начали выдавливать в сакральную сферу, начинаются вновь вторжения сюнну, с периодичностью начинают возникать восстания в Сычуани. Это как-то связано с тем, что его власть зашаталась?

В. Башкеев: Наверняка это как-то можно связать. Я напомню, что Сычуань и была последним мятежным регионом. От неё мы отсчитываем 37-й год, от момента усмирения Сычуани. И, видимо, это было не окончательное усмирение. На вопрос накладывается география. Потому что Сычуань и сейчас труднодоступный регион. Современная инфраструктура, понятное дело, этот вопрос решила. Тем более китайские возможности сейчас позволяют строить дороги даже в Тибете и Цинхае. Но тем не менее туда добраться непросто. Это, условно говоря, китайская Сибирь. Если карта России уходит на восток, то карта Китая уходит на запад. Сычуань – это дальняя даль. Она всегда немножко сама по себе, даже немножко со своей кухней. Сычуаньская кухня всегда выделяется. Как юг пытается жить своей жизнью, так и здесь. Но по сравнению с югом там не так много ресурсов. В какой-то момент она была житницей проса. Но помимо проса есть рис, поэтому свет клином не сошёлся. И не так сильно о ней беспокоились, как о юге. И она всегда оставалась немножко автономной.

Восстания в Сычуани – это маркер не то, что ослабления власти, а ослабления её внимания. Мы заняты чем-то другим. И когда на периферии ощущается, что Лоян не так внимателен, тут же начинаются попытки как-то себя обозначить. Такая вот пульсация центральной власти наблюдается.

М. Родин: Тогда же примерно, в 47 г., хмонги восстали.

В. Башкеев: Да. И из этой мозаики мы можем составить политическую картину. У нас нет прямых данных о борьбе при дворе, но по косвенным данным внешней политики мы всегда можем реконструировать придворный процесс.

Здесь очевидно, что процесс шёл в сторону ослабления личной власти императора, которая выражается в том, что он больше уезжает из дворца. Сакральный поход – это ты не во дворце. Ты в императорском поезде, ты с вельможами. Тебя тоже можно убить, но это сложнее. Ты окружаешь себя постельничьими, условно говоря, которым ты доверяешь. Стен дворца там нет. Нет возможности тебя там где-то подкараулить, отравить или что-то ещё. Поэтому всегда, когда император начинает активно ходить по сакральным походам, мы видим, что, видимо, настаёт несладкая жизнь.

Что касается сюнну, южные и северные сунну играли огромную роль в истории человечества. Так вот, южные и северные сюнну стали таковыми как раз в этом году. Когда они разделились, стали по разному относиться к Китаю. Южные сюнну покорились, а северные продолжали пытаться быть самостоятельными. Это важная мировая дата, и радостно, что мы её здесь зацепили.

М. Родин: Я так понимаю, Гуанъу-ди так или иначе удалось после этого сложного периода как-то вернуться к власти и дальше каким-то образом активно действовать.

В. Башкеев: Да. Он сумел сделать главное: он передал власть тому наследнику, который был готов к передаче власти и показал это в дальнейшем своим правлением. Оставшиеся несколько лет, хоть и показывают меньшую активность в политической сфере и большую активность в сфере сакральной, ритуальной, но мы понимаем, что император уже готовится к смерти чисто как человек. Ему оставалось недолго: он был уже достаточно пожилым по тем меркам: почти 60 лет.

Плюс к этому мы знаем о его посмертном указе, который явно указывает на то, что у него был образец –правление императора Вэнь-ди. Он постоянно на него ссылается, в том числе в этом указе говорит, что так же, как Вэнь-ди, хочет, чтобы долгого траура не было. Когда мы говорили про Вэнь-ди, я отдельно подчёркивал отсутствие траура. Т.е. император заботился о функционировании страны. Долгий траур наносит в том числе экономический ущерб. Это такая самоизоляция: вы ничего не делаете, а только плачете по императору. На две недели, по-моему, траур объявляется обычно.

Император не попал в ситуацию цейтнота, сделал всё вовремя. Ещё раз подчеркну, что это уникальное правление. Потому что начало его – не 37-й год, а 22-23 гг., и там гражданская война во все поля. Он сумел быть и полевым командиром и, можно сказать, великим правителем, сумевшим не доломать то, что было построено до него. В этом смысле ему удалось то, что не удалось Лю Бану. Лю Бану просто не хватило времени, сил, жизни. Мы говорили о том, что ему помогли закончить жизнь. А здесь он сумел выжить и оставить империю вполне работоспособной.

М. Родин: Во второй половине правления он её продолжал расширять, насколько я понимаю. И там активные дела у него с Кореей были. Про это расскажите.

В. Башкеев: Корея всегда находится в странном положении. Китай её всегда считает своей сферой влияния в традиционный период, поэтому это просто ещё один регион. Корейцы, конечно, так не считают. Поэтому каждый раз они отмечают, что у них есть корейский ван, и в этот раз он был опять покорён. Вроде бы он должен был всегда подчиняться, но вот опять к нему пришли. Конечно, это китайскоцентричный взгляд. Но то, что они опять расширились до корейских рубежей, и государство Когурё нападало на южные китайские корейские владения – это уже показывает, что забрались совсем уже в корейские пенаты и не стеснялись продвигаться на юг.

Это всё свидетельствует о том, что что бы не происходило при дворе, государство функционирует благодаря каким-то другим большой амплитуды процессам. Политические проблемы далеко не всегда приводят к кризису экономическому и социальному. Здесь мы этого не видим. Всё было благополучно.

М. Родин: Продолжались, насколько я понимаю, социальные реформы. В 48 г., примерно в середине активного правления, была проведена амнистия. Что это значит для Китая того времени?

В. Башкеев: Это, кстати говоря, уникальный момент. Потому что в Западной Хань они были частыми, не каждый год, но достаточно часто проводились. Здесь же она была один раз. Я, честно говоря, не знаю: элемент это историописания, или мы просто не увидели упоминаний об этом, или действительно их стало меньше. Но источники упоминают только одну. Видимо, было меньше напряжение в обществе, раз можно было меньше амнистий.

Также были ритуальные пожалования рангов, это тоже стандартная формула. Она немножко изменилась в Восточной Хань, не такая, как в Западной. Но нам тоже известно, что каждый получает поднятый ранг знатности. Это тоже было не так часто. Всего два раза за правление, если я не ошибаюсь. Что говорит о том, что в принципе особо жаловать было незачем. И так было хорошо, хватало того управления, которое есть.

В общем, всё это свидетельствует о стабильности в хорошем смысле слова. Не о стагнации, а об устойчивом развитии страны.

М. Родин: У амнистий есть какая-то экономическая подоплёка? Списывали долги, например, у кредиторов?

В. Башкеев: Есть разные виды амнистии, в том числе и налоговая. Есть и уголовная. Но когда объявляется такая общая амнистия, то формально списывается условно всё. В течение года вы не платите налоги, и если вы были осуждены за несерьёзные преступления, вас отпускают. Это по сути снятие социального напряжения. Вместе с этим идёт наделение формальным рангом знатности.

Чем больше таких мер – тем больше напряжения в обществе. Чем меньше – тем, наверное, меньше напряжение. Мы не можем утверждать точно, все ли они отмечены в источнике. Но скорее всего они отмечены все. Поэтому здесь можно говорить о том, что они просто были не нужны. И здесь отсылка к западноханьскому опыту, где они были постоянно. Здесь же мы видим немножко другой формат. Больше информации про внешнюю политику, чем про внутреннюю, если говорить о хронике. Другого мы пока ещё просто не перевели. Но хроника даёт нам эту информацию.

М. Родин: Когда мы говорим про империю Хань, мы очень много говорим про административную сферу, про развитие бюрократии, про то, как эта система усложнялась. Что происходило во время правления Гуанъу-ди? Насколько я понимаю, тогда увеличилось количество чиновников.

В. Башкеев: Да. Это вообще отдельный разговор. Возможно, мы его продолжим в следующий раз, когда будем говорить про Мин-ди. Но буквально в двух словах скажу, что самый интересный процесс в этом правлении – это постоянное оставление в источниках информации о таком феномене, как дасыту или сыту. Дасыту – это чиновник, который отвечал за идеологию, можно сказать. Это говорит о том, что какой-то серьёзный подспудный процесс шёл в чиновничьей среде. Потому что постоянно эти дасыту то умирали, то их сажали в тюрьму, то они попадали в какое-то сложное положение, куда-то пропадали.

Для меня это загадка. Я увидел это впервые, готовясь к передаче. Поэтому я могу только поделиться наблюдением. Но по горячим следам могу сказать, что когда такое происходит, очевидно, что есть поиск некой идеологической линии. Т.е. чиновники должны мыслить определённым образом, не подвергая его сомнению. Если главный проводник этого мышления не справляется, значит, что-то не устраивает высшую власть. Т.е. в чиновничьей среде шла какая-то серьёзная подспудная борьба. Я пока могу это только обозначить, но никак не характеризуя.

М. Родин: Достаточно рано, за несколько лет до смерти Гуанъу-ди, в хронике начинаются постоянные упоминания о всяких природных явлениях: затмениях, саранче, которые, как мы знаем, всегда отражают какие-то сложности. Расскажите про это. Это говорит о том, что уже было очевидно года за четыре, в 53 г., что император скоро уйдёт?

В. Башкеев: Да, явно видно, что император, видимо, готовился к смерти. Может быть, он болел, или ещё что-то происходило. В общем, по его действиям, по окружению в источнике видно, что это последний период. Идёт подготовка к какому-то посмертному существованию. И его подношения к священным горам тоже относятся к этому периоду.

Поэтому да, я могу с вами согласиться, что подобная реакция в источнике явно говорит о том, что император подходит к границе жизни и смерти. Как это рефлексируется в хронике – это отдельный вопрос. На него нет пока чётких ответов. Но, как правило, мы исходим из того, что если знамений много, значит, возможно постфактум, возможно на этапе составления хроники из анналов мы попали в такую необходимость вставить туда все те наблюдения, которые были: и затмения, и знамения, чего только не было. Это общее место.

М. Родин: А экономические последствия какие-то были? Потому что я смотрю: 54 г. – наводнение, 55 г. – саранча. Понятно, что комета над дворцом императора никак не могла повлиять. А саранча и наводнение как-то повредили?

В. Башкеев: Дело в том, что когда мы видим такие экономические бедствия, как правило сложно говорить однозначно. Но ориентироваться можно на последствия в источнике. Если потом сказано, что летом был голод, что было отправлено столько-то даней риса, открыты, например, амбары, какие-то меры приняты – скорее всего, это действительно привело к последствиям, и это не было просто в мыслях тогдашних людей свидетельством Неба, что императору пора бы на покой. Мы же не исключаем, что оно действительно могло быть, но люди могли это интерпретировать именно как взаимодействие Неба и земли. Т.е. не экономически, а религиозно. И именно так поместить в источнике. Потому нужно не забывать: мы говорим не о современных людях, а о людях совсем другой культуры и ума.

М. Родин: В 57 г. император умирает. Что он после себя оставил? Как происходил процесс передачи власти? Что было до и после?

В. Башкеев: Главное, что он после себя оставил – это император Мин-ди, о котором я расскажу в следующий раз. Он с десяти лет уже знает наизусть источник «Чуньцю», это хроника политических событий VIII-V вв. до н.э. Подготовка его к политической борьбе была серьёзной. Он изначально был подготавливаем к серьёзному правлению страной. Власть ему была передана фактически без каких-либо потрясений. Главное достижение носителя высшей власти – это передача её без проблем. Это было совершено.

М. Родин: А какой итог правления Гуанъу-ди во внешней политике, экономике?

В. Башкеев: Я бы сказал, что он как минимум не потерял то, что было до него. Сумел восстановить все процессы, которые были налажены ещё до Ван Мана. Это и есть главная его заслуга. И в денежной сфере, и в сфере налогообложения, доставки ресурсов для жизни населения. Отсутствие голодных бунтов, упоминаний массового голода – это всё свидетельствует о том, что страна работала. Проблема Ван Мана не оказалась для неё фатальной.

М. Родин: Тут очень важно, что Гуанъу-ди пришёл к власти после долгих кровопролитных гражданских войн и передал страну в хорошем состоянии наследнику. И я так понимаю, в тот момент, когда он умирал, не смотря на то, что, казалось бы, могла ослабнуть центральная власть, продолжали приходить посольства, которые поклонялись императору.

В. Башкеев: Да, это очень важный маркер. Это указывает на то, что управление было отлажено, не было замкнуто на первое лицо.

М. Родин: Он умер в 62 года. Это достаточно серьёзный возраст для Китая того времени.

В. Башкеев: Да.

Помощь проекту

Вы можете стать подписчиком журнала Proshloe и поддержать наши проекты: https://proshloe.com/donate

© 2022 Родина слонов · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено

Добавить комментарий