РС 332 Взаимоотношения Пскова и рыцарских орденов

Сергей Салмин в «Родине слонов»

Как вышло, что «псы-рыцари» сражались под Псковом за интересы русского князя? Какие общие враги были у рыцарских орденов и псковичей? И при чём тут Александр Невский?

Разбираемся в хитросплетениях средневековой политики Северо-Запада с Сергеем Анатольевичем Салминым, заведующим отделом ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области».

Стенограмма эфира программы «Родина слонов» с Сергеем Анатольевичем Салминым, заведующим отделом ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области».

Сергей Салмин – археолог и военный историк, много лет проводит археологические раскопки на территории Пскова. Занимается изучением истории региона и реставрацией археологических материалов. Ведёт не только научную, но и просветительскую деятельность. Автор романа-сказки по мотивам славянского фольклора «Короли за морями».

М. Родин: Я думаю, что все вы видели гениальный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и знаете его фабулу. Она достаточно проста: псы-рыцари захватывают Псков, Александр Невский спешит на помощь и спасает русскую землю.

Однако, если покопаться в источниках, в этой истории всплывает несколько странных моментов. Вдруг выясняется, что рыцари пришли под Псков для того, чтобы отдать город другому русскому князю, которого они считали легитимным его правителем. Да и сам город сдался без боя, а потом там установилось совместное немецко-русское правление. Более того, выясняется, что у многих псковичей были родственные связи с рыцарями ордена. Они вместе ходили в военные походы против общих врагов. Одним словом, взаимоотношения ордена и Северо-Западной Руси были гораздо сложнее, чем мы привыкли думать.

Насколько я понимаю, в этой ситуации Псков и псковичей нужно воспринимать, как автохтонное население, а орденцев – как пришлых людей. Когда впервые они пришли и когда впервые начали взаимодействовать со Псковом?

С. Салмин: Псковичи активно и успешно взаимодействовали с Прибалтикой ещё до прихода на эти территории немецких крестоносцев. Они там собирали дани, конфликтовали с местным населением. Борьба одних автохтонов с другими автохтонами стала фундаментом для укрепления власти пришельцев.

Если очень грубо, то, начиная с 1030 г., после похода Ярослава Владимировича на чудские земли и основания крепости Юрьев на месте эстонского городища, Псков начинает собирать эти дани уже на регулярной основе, как сборщик дани, работающий на великого князя Киевского.

В 1060 г. Изяслав Ярославич совершает поход уже в западную Эстонию, на племена, которые в русских летописях назывались сосолами, а самоназвание их было саккала. На современной карте Эстонии это примерно район Вильянди и Леоле. Изяслав наложил дань на сосолов, «даяти по 2000 гривенъ; они же поручьшеся и изгнаша даньникы; на весну же, пришедше, повоеваша села о Юрьевѣ, и город и хоромы пожгоша, и много зло створиша, и Плескова доидоша воююще. И изидоша противу имъ плесковицѣ и новгородци на сѣчю, и паде Руси 1000, а Сосолъ бещисла».

Вот с этого момента, можно сказать, и начинается решительное противоборство Пскова и саккальских вождей. В 1176 г. Саккала организует нападение на Псков всей чудской земли. Псков не получает помощи от Новгорода. В этом сражении погибает несколько скрывавшихся в Пскове от своих земляков новгородских изгнанников, представителей клана Захарьевичей-Иванковичей.

В 1179 г. Мстислав Ростиславич, князь Новгородский, племянник Всеволода Мстиславича, к которому псковичи относятся совершенно иначе, чем к другим князьям в это время, осуществляет грандиозное вторжение в чудскую землю. Скорее всего, это карательный поход против тех же саккальцев.

М. Родин: А что значит «относятся совершенно иначе»?

С. Салмин: Псковичи до самого конца XII века не принимали к себе князей, которые не являлись родственниками Всеволода Мстиславича и не союзничали с ними. Перелом происходит в момент, когда один из самых младших племянников Всеволода, Ярослав Владимирович, будучи не только племянником Всеволода, но ещё и свойственником по жене Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, становится псковским князем, и по сути дела устанавливает культ Всеволода Мстиславича. Происходит перенос мощей, по сути дела, беатификация. С этого момента псковичи начинают иметь дело не только с потомками Мстислава Великого, но и с потомками Юрия Долгорукого. Поскольку Юрий Долгорукий был одним из главных противников Мстиславичей, и, в частности, Всеволода, то псковичи долгое время воспринимали его и его родных и близких, как князей чужих, и Пскову не особо подходящих.

Мстислав Ростиславич, сын Ростислава Мстиславича, совершает поход против эстов, а, вернувшись во Псков, делает псковским князем, не смотря на некоторое сопротивление псковских сотских, своего племянника, достаточно известного персонажа. В летописи он называется Борисом Романовичем. Вообще-то он Мстислав Романович. Это тот самый великий князь Киевский, который погибнет в дальнейшем на Калке.

В 1190-м году псковичи на нарвских порогах наносят поражение поморской чуди – эстонцам побережья. Скорее всего тем, которые жили в районе Ревеля, Колывани, которые на семи шнеках пытались прорваться в Чудское озеро. Уже говорилось в прошлый раз, что, в общем-то, во Псков дороги нет. И пока эсты перетаскивали свои шнеки через нарвские пороги, а надо сказать, что Нарвский водопад до того, как построили ГЭС, был самым мощным в Европе, псковичи ждали. Потом они разгромили эстов и шнеки увели во Псков. Это тоже было достаточно характерно для псковичей: они всегда ждали, когда всё, что им необходимо, будет доставлено на место. Например, в 1394 г. они так захватили новгородскую артиллерию, которая должна была осаждать Псков.

В 1191 г. Ярослав Владимирович организует поход на чудь, возвращает под контроль Пскова Юрьев, вернувшись, становится Псковским князем и совершает ещё один поход на чудь уже как князь Новгородский и Псковский, а не только новгородским князем, как в первый раз. Была взята крепость Медвежья Голова, она же Отепя, сожжена и разрушена.

Почему это важно для псковичей? Отепя была пограничной крепостью саккальской земли на границе с территориями, которые считали зоной своих интересов псковичи. Поэтому уничтожение этого опорного пункта автоматически делало земли восточнее него более «сговорчивыми».

За всем этим как раз и появляются немцы. Надо сказать, что, когда мы воспринимаем Ливонию, как единое государство, мы неправы. Она с самого начала была конфедерацией. Если сначала это были две довольно равносильных группировки, архиепископ Рижский и Орден меченосцев, основанный им, то затем ливонская конфедерация включала в себя сначала шесть членов, причём шестой был, если можно так сказать, кооптированным. Несмотря на то, что он подчинялся совершенно другой верховной власти, он всё равно вынужден был участвовать в общеливонских делах, потому что в противном случае ему было просто не выжить.

Главными владетелями Ливонии были рижский архиепископ, находившийся в постоянном конфликте с властями ордена, Орден меченосцев, а затем – Ливонское отделение Тевтонского ордена Марии Немецкой, и три епископства. Дерптское, которое нам особенно интересно, потому что именно на территорию Дерптского епископства приходилась основная часть псковско-ливонской границы. Эзель-Викское с центром на острове Сааремаа, который русские называли «Островной землёй», это отражено в новгородских летописях. И тот епископ, с которым псковичи имели дел меньше всего – это епископ Курляндии. Это юго-западные земли ливонской территории, и обычно с корсью, как псковичи называли представителей этой территории, они сталкивались только когда против них организовывали всеобщий ливонский поход.

Именно наличие Пскова во многом определяло единство Ливонской конфедерации до середины XIII века, момента, когда с Ливонией начинает активно противоборствовать Великое княжество Литовское.

Немцы появляются в 1200 г. и довольно быстро начинают свою экспансию. К 1224 г. они захватывают практически всю материковую часть современных Латвии и Эстонии.

Псковско- и, шире, русско-немецкие отношения в Прибалтике имеют несколько этапов. На начальном этапе псковичей и новгородцев меньше всего интересовало, что же там происходит в районе устья Западной Двины, где укрепляются немцы и возникает Рига. Это скорее были проблемы Полоцка, а у Полоцка и без того хватало проблем. Когда-то могущественное Полоцкое княжество раскололось на множество враждовавших между собой уделов, выходили из-под контроля подчинённые племена по Западной Двине.

Полочане сперва восприняли приход единоверцев, как нечто скорее удобное. На начальном этапе архиепископ Рижский Альберт становится вассалом полоцкого князя, очень быстро отказываясь от этого вассалитета.

А дальше начинается снежный ком, характерный для таких завоеваний, когда война идёт с многочисленными враждующими, но по отдельности не очень сильными племенами. Немцы укрепляются в устье Даугавы (Западной Двины), берут под контроль ливов. С помощью ливов они берут под контроль земгалов, затем, увлекая за собой земгалов, они атакуют латгалов, и, таким образом нарастая как снежный ком, они движутся в направлении территории, которая несомненно находится в зоне псковских интересов.

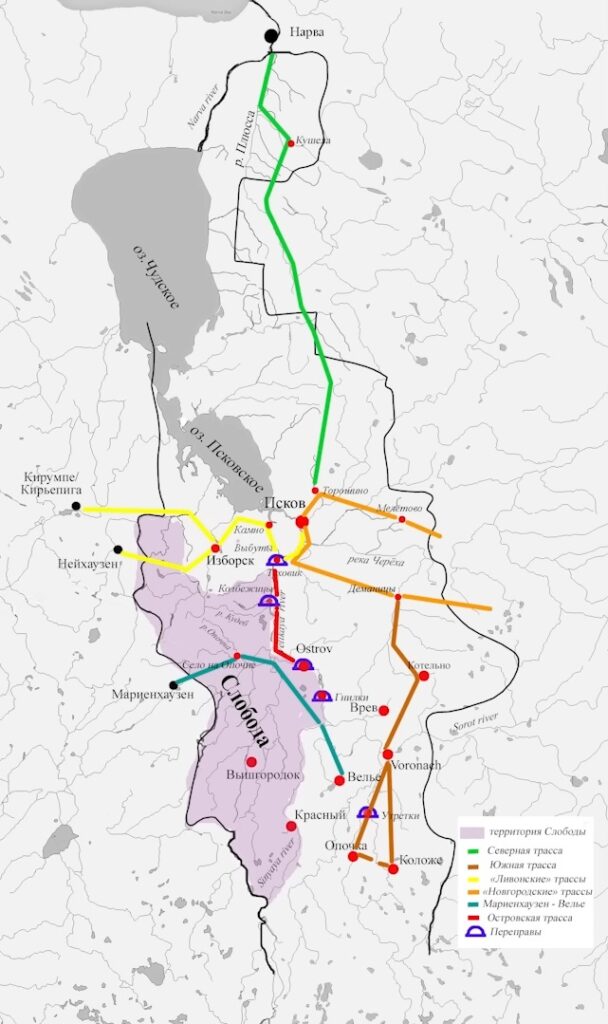

Сначала это восточная Латгалия, то, что у немцев называлось сначала Талава, потом Пурнау, а у псковичей – Латыгола, а затем – Слобода.

М. Родин: Откуда такое странное название – «Слобода»?

С. Салмин: Слобода – это территория особого налогового и административного подчинения. Это территория, на которой поселенцы получали большое количество льгот и несли очень мало повинностей. Создавались они в основном для того, чтобы привлечь большое количество переселенцев.

М. Родин: Откуда были эти переселенцы?

С. Салмин: В основном это были те же псковичи, которые осваивали новые, более привлекательные зоны. Во-вторых, это были, судя по всему, переселенцы из Новгорода.

Достаточно большое количество новгородцев бежало на псковские территории. Вплоть до того, что в 1391 г. Псков и Новгород оказались на грани войны. Новгородцы потребовали выдать перебежчиков: рабов, холопов, челядинов, тех, кто ходил на Волгу, ушкуйников. С ушкуйниками была особая статья: их выдачи требовал московский князь. Новгородцы обещали их выдать, но ушкуйники ждать не стали: ушли во Псков. Псковичи, несмотря на то что формально согласились выдать этих людей, ни желания, ни возможностей это сделать не имели. Поэтому в 1394 г. дело дошло до военного столкновения.

Но эти переселенцы, возможно, в значительной части своей оседали как раз на территории слобод, где было довольно мало населения, где население должно было быть во многом опытным в ведении боевых действий и разбойничьих набегов.

М. Родин: Да, ведь это пограничные территории.

С. Салмин: По сути дела это было тем, что потом стали называть казаками. Так заселялась территория между Изборском и Нейгаузеном (совр. Вана-Вастселийна), так заселялось левобережье Великой и побережье Чудского озера в районе Гдова и Кобыльего Городища.

В 1212 г. новгородский князь Мстислав Мстиславич и псковский князь Владимир Мстиславич, двое, скорее всего, братьев, хотя иногда их родственные связи оспариваются, происходящие из смоленской династии, дети уже упоминавшегося Мстислава Ростиславича, довольно активно воюют против эстов в союзе с пришедшими немецкими крестоносцами.

М. Родин: А в чём был их общий интерес? Ведь, по логике, они должны были делить эти территории для того, чтобы взымать там дань. Почему они объединились против них?

С. Салмин: Казалось, что их легко разделить. Немцы сначала не претендовали на территорию Угандимаа, зоны с центром в современном Тарту. Русских мало интересовали саккальцы (сосолы). Их вполне бы устроило, если бы немцы сокрушили сосолов и западную часть эстов. Псковичей интересовали земли Угендимаа, а новгородцев интересовало северное побережье Эстонии. Контроль над ним гарантировал бы контроль над устьем Невы и, соответственно, спокойное торговое развитие Новгорода.

Поэтому в 1212 г. они совершают как раз два похода. Один по побережью, по линии Торма-Вирония, и второй – на Медвежью Голову, которую я уже упоминал, как крепость саккальцев на границе с псковскими данниками.

Но это совместная русско-немецкая идиллия длилась недолго, потому что у государств крестоносцев была необходимость в постоянном расширении. Дело в том, что уже упоминавшийся принцип снежного кома позволял привлекать на свою сторону местное население. Т.е. то, что потеряли ливы после завоевания их немцами, они частично компенсировали за счёт земгалов, земгалы – за счёт латгалов, латгалы – за счёт эстов. Но если этот шар останавливается, возникает довольно сложная проблема: резко падают доходы. Значит, начинает усиливается налоговое давление на уже завоёванных подданных. Завоёванные подданные ничем не компенсируют уплаченные налоги. У них появляется мысль, что, может быть, эти налоги надо как-то уменьшить. Да и вообще, нужны ли им немцы? Начинаются восстания. Поэтому только поступательное расширение позволяет крестоносцам на начальном этапе, до того, как они полностью административно и военно освоили территорию, контролировать положение.

М. Родин: То есть это такая военная корпорация, которая полностью зависит от расширения, и живёт войной и захватом новых территорий, по большому счёту.

С. Салмин: Это обычная колонизационная практика. То же самое, если присмотримся, мы увидим в Северной Америке, когда колонисты выводили из игры местные племена одно за другим: либо вытесняли, либо использовали в своих интересах.

В 1212 г., когда произошли эти походы, Саккала была ещё сильна. И Лембиту Леальский, легендарный вождь для эстонской традиции, один из персонажей, которые должны когда-нибудь вернуться, как Фридрих Барбаросса, как король Артур, довольно успешно сражается против немцев и русских, и совершает набег на Псков. Следы этого набега мы в первый раз обнаружили при раскопках 2006 г., а затем эта информация подтвердилась в прошлом и позапрошлом году, когда мы копали этот участок. Удар был нанесён в феврале по Завеличью, неприкрытой стенами территории. Лембиту сумел разорить этот городской район. Но после того, как псковичи подняли тревогу и из крепости двинулись псковские войска, эсты отошли на свою территорию.

К этому моменту псковичи, похоже, были уже не сильно довольны союзом с немцами. Во всяком случае, Владимир Мстиславич оказался со своими немецкими устремлениями псковичами не совсем понят. Дело в том, что Владимир Мстиславич настолько был заинтересован на начальном этапе в союзе с немцами, что, в частности, отдал свою дочь за одного из вождей крестоносного движения, Теодориха фон Буксгевдена, брата Альберта Рижского.

М. Родин: Такая династическая связь произошла впервые?

С. Салмин: Это был первый случай на нашей территории. Браки между представителями католических домов и православных – достаточно обычное явление. Но для псковско-ливонского северо-запада это первый случай, о котором мы знаем.

В 1213 г. происходит ссора Владимира Мстиславича со псковичами, и псковичи его от себя изгоняют. Надо сказать, что это не очень характерно для псковичей. Если новгородцы меняли князей как перчатки, то псковичи в основном жили по принципу «стерпится-слюбится». Может быть, князья попадались более сговорчивые.

Случай с Владимиром Мстиславичем показателен во многих отношениях. Судя по всему, князь он был весьма скандальный. В этот момент он владел не только Псковом, но и контролировал Луки, в будущем – Великие Луки. И в 1214 г. на Псков совершает набег литва. Следы этого набега мы тоже фиксируем археологически. Для того, чтобы совершить этот набег, им необходимо было пройти мимо новгородских крепостей. Южные новгородские крепости в этот момент контролировались Владимиром Мстиславичем, в частности, Луки, и, скорее всего, псковская Коложа. Т.е., скорее всего, Владимир Мстиславич, ничтоже сумняшеся, пропустил к псковичам литовцев.

Одновременно с этим он поссорился с новгородцами, со своим братом. Возможно, потому, что те не стали поддерживать его в борьбе за контроль над Псковом, и отправился в Полоцк. Там он тоже поссорился, и после этого уехал к своим немецким родственникам. Он получил под своё управление территорию, которую Генрих Латвийский называет Идумея. Скорее всего, это одна из нескольких эстонских Идумаа. И с немецкими родственниками он тоже поругался. Обвинили его в мздоимстве, в том, что он судил неправедно. И вернулся он обратно во Псков.

Надо сказать, что в промежутке псковичи успели сходить вместе с новым своим князем, тоже из смоленского дома, Всеволодом Борисовичем, в северную Эстонию, осаждали Варболэ. А когда Владимир Мстиславич вернулся во Псков уже убеждённым противником немцев, псковичей это уже полностью устроило.

В 1217 г. псковичи и новгородцы совершают поход на Медвежью Голову, которая уже в этот момент находится под контролем ливонцев. И производят очень серьёзное впечатление на немцев. Это было первое прямое столкновение немецких и русских войск на территории Прибалтики. И немцы были разбиты наголову.

М. Родин: Сколько лет они взаимодействовали к тому моменту, когда впервые столкнулись?

С. Салмин: Не очень много: пять лет активного взаимодействия от дружбы до вражды. Долгое время они воевали своими союзниками: данниками и подчинёнными племенами. Это было удобнее, в частности потому, что мир был ненарушен. Потому что как можно проследить, что делают латгалы или эсты?

Надо сказать, что это сражение под Отепя представляло собой совершенно блестящий тактический выигрыш русских войск. Когда Отепя оказалась осаждённой, немцы собрали все силы, которыми располагали, для того чтобы его деблокировать. И кроме того, что они потерпели поражение в полевом сражении, Владимир Мстиславич пропустил их в Медвежью Гору. Немцы вошли туда, и на третий день лошади стали объедать друг у друга хвосты и гривы. В и без того уже почти месяц находившийся в осаде город прибывает подкрепление размером примерно в три его гарнизона. Несмотря на то, что 700 лошадей захватили псковичи и новгородцы, оказалось, что это подкрепление мгновенно съело все запасы.

И немцы пошли на переговоры. В частности, вёл их зять Владимира Мстиславича Теодорих, который был взят Владимиром Мстиславичем в дальнейшем в заложники и увезён во Псков.

М. Родин: Какие высокие семейные отношения!

С. Салмин: Надо сказать, что там был один из классических случаев, который мне очень нравится в истории северо-западных войн. Это бой новгородцев в обозе. Если противник умудрялся загнать новгородцев в их обоз, дальше их оттуда выгнать было невозможно. То же самое было при Отепя, когда принявшие первый удар новгородцы были отброшены к обозу, стали там насмерть, и за это время союзные эсты и псковичи немцев окружили и погнали в крепость.

Генрих Латвийский, когда рассказывает о разгроме крестоносцев при Оденпе, продолжает именовать Владимира именно королём Псковским, и отмечает его ведущую роль в момент переговоров. Мирный договор тоже должен был быть утверждён во Пскове, а не в Новгороде.

Затем псковичи участвуют в походах на Кесь и Колывань. Немцы называли их иначе. Кесь (Цесис, немецкий Венден) и Колывань (будущий Ревель и Таллин) были известны псковичам и новгородцам под их местными названиями. Это значит, что связи между Псковом, Новгородом и прибалтийскими территориями были очень тесными. Я уже упоминал, что новгородцы в летописи именовали Сааремаа Островной Землёй, буквально даже переводя названия, а не просто звукоподражая. Остальные существовавшие в Эстонии крепости псковичи и новгородцы знали под их местными именами. Раковор немцы звали Везенбергом, например. Это говорит и о тесных связях, и о том, что поселения эти были достаточно значимы ещё до того, как немцы начинают завоевание Прибалтики.

Поход на Кесь был в 1222 г. В 1223 г. – на Колывань. И довольно долго русские побеждают. Псковско-новгородско-переяславский союз во главе с Ярославом Всеволодовичем, отцом Александра Невского, довольно успешно воюет на территории Эстонии против немцев, совершает глубокие рейды вплоть до Вендена, столицы Ордена меченосцев. Его активно поддерживают саккальцы и эсты юрьевские. И на 1223 г., похоже, планировалось совместное русско-эстонское выступление. Но Лембиту поспешил. Он, видимо, был спровоцирован на военные действия немцами, разгромлен, голову его увезли в Ригу, а тело пропало. Об этой легенде мы и говорили: о том, что он когда-нибудь вернётся. А его саккальские эсты утратили боевой дух. Вплоть до того, что эстонский гарнизон Вильянди выдал свою русскую часть немцам на расправу.

Месть была быстрой и решительной: Вильянди буквально смели псковско-новгородско-сааремаасские отряды. Саккала перестала существовать, как отдельная политическая единица, перестала играть значимую роль.

Но совместного выступления не получилось. Победы были, выигрыша – не было. Русские сохранили только одну сильную крепость на территории Эстонии: Юрьев. Там находился князь Вячко. Но в 1224 г. немцы Юрьев берут, псковичи не могут оказать ему полноценной поддержки, ждут помощи новгородцев. Но новгородцы доходят до Пскова только буквально в день взятия Юрьева.

Почему происходит такое внезапное провисание русской стороны? Дело в том, что в 1223 г. была битва на Калке. Основную часть погибших там князей составляли князья смоленского дома: родственники князя Владимира Мстиславича и его естественная поддержка. Как результат, заключается мирный договор, и Псков, теряя земли по левобережью Великой южнее реки Кудеб, сохраняет за собой право на сбор дани с Латыголы. И на какой-то момент наступает затишье.

В дальнейшем взаимоотношения Пскова и Ливонии очень своеобразны. В 1228 г. псковичи поссорились с Ярославом Всеволодовичем и подозревали его в том, что он везёт в коробах оковы, чтобы оковать лучших псковских людей, а он утверждал, что везёт только дары псковичам. Псковичи заключают мирный договор и союз с Ригой. Ярослав Всеволодович утверждал, что хочет идти с войском на Ригу, и звал с собой новгородцев и псковичей. Псковичи ответили, что на Ригу они не пойдут: с Ригой мир взяли. Новгородцы предположили, что Ярослав Всеволодович собирается идти не на Ригу, а на Псков. Поэтому новгородцы сказали, что без братьев своих псковичей они на немцев не пойдут. Псковичи же подвели немцев, чудь, латыголу и ливь ко Пскову и готовы были отражать нападение Ярослава Всеволодовича.

М. Родин: Подвели – значит пригласили войска?

С. Салмин: Да. Что интересно: тогда псковичами это всё воспринималось со старыми названиями территорий. Но в дальнейшем они станут считаться немцами: ливы, латгалы, эсты. Ещё не сложилось представление, что всё это – немецкие подданные. Ещё существует ощущение того, что это равноправные участники, возглавляемые немцами.

В 1233 г. происходит столкновение псковичей и немцев под Изборском. Связано оно тоже в основном с борьбой Ярослава Всеволодовича, Ярослава Владимировича, различных новгородских группировок за контроль над Новгородом. Но события происходят под Псковом. Дело в том, что значительная часть новгородской оппозиции Ярославу Всеволодовичу была изгнана из города. Часть их ушла в Чернигов, а потом, уже вернувшись, пришла во Псков. Это так называемая Борисова чадь, которая упоминается в летописях. После длительных переговоров, после того как псковичи добились от Ярослава Всеволодовича в обмен на свою лояльность возвращения изгнанникам семей и имущества, семьи и имущества были присланы во Псков, и изгнанники вместе с Ярославом Владимировичем, сыном Владимира Мстиславича и свойственником Германа и Теодориха, в это время находящихся в Юрьеве, ушли в Юрьев.

Именно эти свойственники попытались помочь Ярославу Владимировичу вернуться во Псков. Немецкий воевода Данила и Ярослав Владимирович захватывают Изборск. Изборск в то время был очень слабой крепостью. Он не был тогда той твердыней, о которой мы привыкли говорить. На протяжении XIII века его захватывают регулярно. Это ещё его старое расположение на т.н. Труворовом городище.

Псковичи мгновенно отбивают Изборск: Данила погибает, Ярослав Владимирович попадает в плен, его отправляют Ярославу Всеволодовичу. Весной 1234 года псковичи, скорее всего, участвуют в совместном походе новгородцев и Ярослава Всеволодовича против Юрьева. Именно с ним связана одна из легенд о тонущих рыцарях. Именно во время этого похода, а не Ледового побоища, немцы тонули. Ярослав Всеволодович спровоцировал их выйти из Дерпта. Точно так же, как потом его сын, Александр Невский, спровоцировал немцев на генеральное сражение: он просто начал активное разорение окрестных деревень, уничтожая посевной хлеб. Срыв посевной в Средневековье – это голод, малорешаемый кризис, который может превратиться в затяжной. Воины епископа вышли на битву, и были разбиты на реке Омовже. Там они, по летописным сообщениям, как раз проваливались под лёд.

Затем взаимоотношения псковичей и немцев, на первый взгляд, нормализуются. Но не отношения немцев из Дерпта и псковичей. Уже активно сказывается противоборство группировок внутри Ливонии. Псковичи оказываются в хороших отношениях с Орденом меченосцев, который находится в плохих отношениях с Дерптом и рижским архиепископом.

М. Родин: Как сложилась эта дружба?

С. Салмин: Удобно дружить против кого-то. Фольквин, второй и последний магистр меченосцев, активно борется за то, чтобы освободиться из-под контроля архиепископа. Он не хочет отдавать архиепископу завоёванные территории. В общем-то, он создаёт самостоятельное государство, пытается быть подведомственным непосредственно Папскому Престолу. У него всё хорошо получается. Но поскольку остальные ландсгерры Ливонии, епископы, родственники и свойственники рижского архиепископа, они выступают на его стороне. Автоматически Псков, граничащий с Дерптом, заинтересован в его ослаблении. Как этого добиться проще всего? Поддержать его противника.

И вот к 1236 г. хорошие отношения Пскова и Ордена меченосцев доходят до того, что Псков участвует в совместном походе против литовцев. Надо сказать, что это тоже один из факторов, который неоднократно объединял Псков и Ливонию, Псков и Новгород: это литовская опасность. Несмотря на то, что в этот момент Великое княжество Литовское не такой могучий монстр, каким оно станет через четверть века, но оно очень активно и агрессивно. Оно наносит удары по всем своим соседям, и борьба против него в интересах абсолютно всех сторон. Но поход оказывается неудачным. Виноваты в этом были т.н. пилигримы.

Дело в том, что любое крестоносное государство на начальном этапе очень зависит от притока свежих сил – участников крестового похода, прибывших пилигримов. Люди из Англии, Франции, северной Германии прибыли совершать подвиги, зарабатывать богатства и искупать грехи. Человек, участвовавший в крестовом походе, обладал полным судебным иммунитетом. У него, например, нельзя было отобрать за долги замок. Поэтому вариант, при котором глава семьи уходит в крестовый поход и пребывает там до самой своей смерти, чтобы кредиторы не могли забрать у его семьи имущество, вполне обычен в те времена. А если повезёт, он может вернуться с большой добычей и оплатить все долги. Кроме того, папский указ запрещал нападать на владения того, кто находился со своим войском в крестовом походе. Для многих это было крайне важным моментом.

Люди, которые прибывают на новое место, всегда «лучше» представляют себе, что надо делать, нежели те, кто живёт здесь и долгие годы выстраивает отношения. Если вспомните, в Святой земле, когда прибывали пилигримы, всё очень активизировалось, но за счёт очень больших потерь.

Здесь было то же самое. Фольквин пытался отложить большой поход в Литву до зимы. Потому что прямые дороги на этих территориях бывают только зимой. Однако пилигримы обвиняли его в том, что он предаёт интересы христианства и добились того, что в литовских болотах крестоносное войско оказалось в октябре-ноябре – «идеальное» время для того, чтобы передвигаться большими воинскими массами по болотам. Литовцы заманили крестоносцев глубоко в свои земли. Битва произошла при Сауле. Был ли это Шауляй – мы точно не знаем. Название такое, что могло повторяться. А дойти до Шауляя от Западной Двины – это очень надо быть самоуверенным полководцем. Так что, может быть, это было другое, неизвестное нам местечко. Но традиционно это считается битвой при Шауляе.

Крестоносцы и псковичи потерпели сокрушительное поражение. Из двухсот псковичей вернулся каждый десятый. Тут в игру вошла неожиданная сила: после того, как почти весь орден меченосцев полёг под клинками литовцев, погиб и сам Фольквин, Папа Римский потребовал, чтобы молодой, сильный, агрессивный Орден Марии Немецкой, который уже укрепился в Пруссии, взял Ливонию под своё покровительство. Переговоры велись и раньше. Тевтонские эмиссары приезжали в Ливонию, но вернулись, шокированные низким моральным уровнем ливонских крестоносцев. Там действительно они вели себя не так, как это было принято. Когда рыцарь-монах заводит семью, откровенно признаёт своими детей, рождённых от местных знатных женщин, это всё не слишком хорошо соответствует статусу.

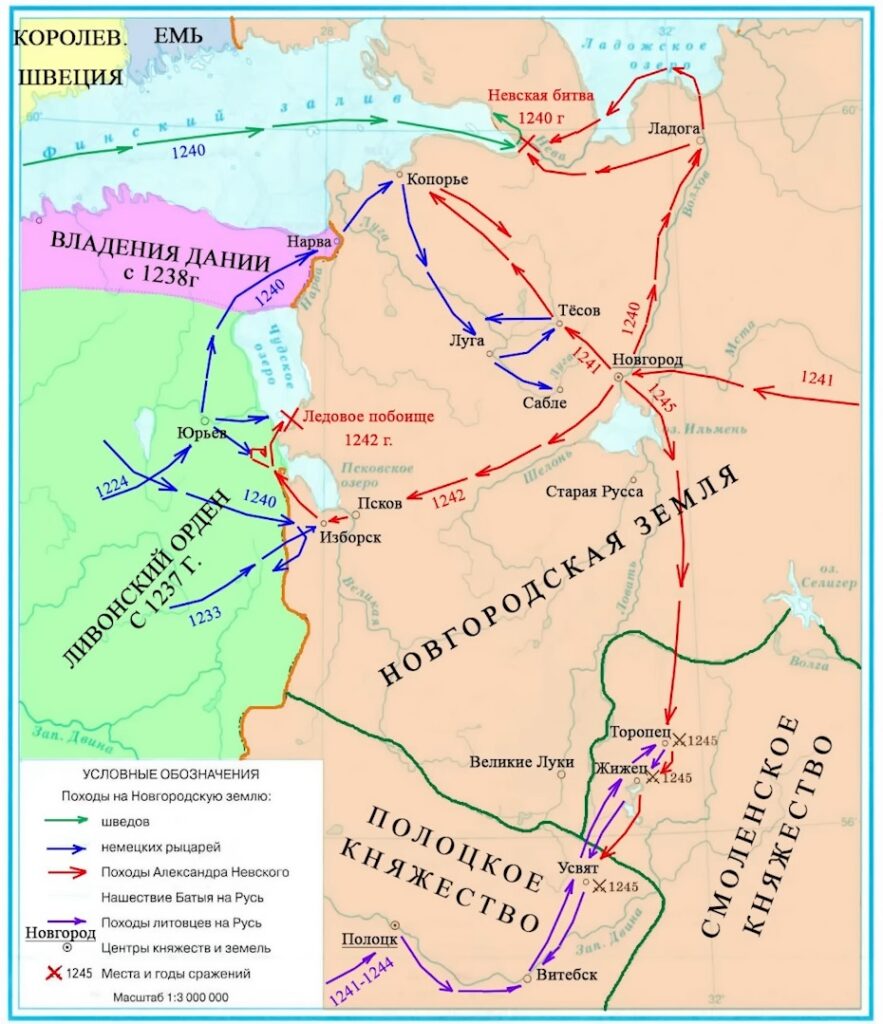

Пришли тевтонцы, и в минимальных масштабах повторилась ситуация с походом против литовцев. Пришедшие новые, не включённые в систему взаимоотношений крестоносцы решили, что необходимо расширяться. И в 1240 г. происходит знаменитый поход на Псков, в котором участвует коалиция крестоносцев, включавшая в себя тевтонцев, дерптцев, и ту группировку, о которой мы пока не говорили.

Дело в том, что ещё в 1220-е годы Альберт фон Буксгевден сумел привлечь к походу самого сильного государя Северной Европы: короля Датского Вальдемара. Но король Датский не собирался воевать просто так. Поэтому северная Эстония стала датской землёй.

В основном в датской Эстонии верхнюю страту составляли такие же немцы, как и на территории всей Ливонии. Но они считались подданными датского короля. Магистр Фольквин сумел отобрать у датчан эту территорию. Но когда Тевтонский орден брал меченосцев под своё покровительство, в уставе ордена было обязательное требование: тот, кто вступает в орден, не должен иметь отягчающих обстоятельств за спиной. Он не должен быть никому должен, он не должен иметь территориальных споров и не должен ни с кем воевать. Поэтому тевтонцы отказываются от северной Эстонии и получают надёжных союзников. Только в 1346 г. Тевтонский орден покупает северную Эстонию и передаёт её Ливонии.

Эти три группировки, по сути дела со всей территории современной Эстонии, и участвуют в возвращении Ярославу Владимировичу его законного, как это представляется выходцам из Германии, королевства. Сначала всё было хорошо: Изборск взят, псковичи, которые пошли деблокировать Изборск, разбиты. На волне преследования немцы переходят Великую, осаждают Псков. Но тут возникает первая проблема: Псков не сдаётся.

М. Родин: Сколько среди осаждающих было самих псковичей?

С. Салмин: Очень сложно сказать. Скорее всего, не было. Если и были там псковичи, то отдельные представители дружины Ярослава Владимировича, с которыми он задружился в период пребывания во Пскове. Там точно в довольно большом количестве были новгородские изгнанники: Борисова чадь, которая так в значительной степени в Новгород и не вернулась.

М. Родин: Получается, войско было в основном немецкое, просто там в качестве одних из вожаков находились русские люди.

С. Салмин: Да. Вряд ли они были представлены большим количеством бойцов. Это видно из продолжения истории.

Осаждали Псков семь дней, и отошли, согласно летописи. Об этом очень редко упоминают, когда рассказывают про события 1240-1242 гг. Это очень сложное переплетение интересов. Я имею в виду не русско-немецких, а современных политических. Люди чётко разделяются на две категории. Одни оценивают эту войну как мелкую стычку, другие – как очень важное для всего региона, а иногда и для всей Европы, событие. Я отношусь ко вторым. Водораздел проходит в отношении к Александру Невскому. Те, кто считают, что Александр Ярославич – жалкий коллаборационист, склонны считать, что упомянутые Ливонской хроникой 26 рыцарей – это вообще все участники войны с ливонской стороны. Те, кто склонны оценивать Александра, как жёсткого, разумного и достаточно автономного от Орды правителя, начинают считать, кто же участвовал в этих военных делах.

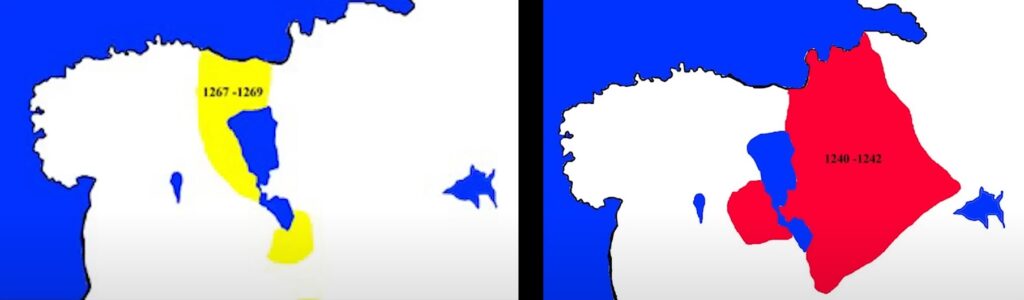

У меня сейчас подготовлена к публикации статья о сравнении двух военных конфликтов – 1240-1242 и 1267-1269 гг. Поскольку второе с его Раковорским сражением противопоставляется событиям 1240-1242 гг. Но это тема для отдельного разговора.

В сухом остатке 1240 года мы имеем отошедшие от Пскова через неделю осады немецкие войска и начатые переговоры. В переговорах не участвует Ярослав Владимирович. Это лишний раз показывает, что у него не было своего достаточно мощного отряда, который мог бы сыграть свою роль в этом споре. Немцы убедились, что Ярослава Владимировича во Псков брать не хотят.

М. Родин: Де-юре они пришли под Псков, чтобы вернуть его Ярославу Владимировичу. Но слова ему на переговорах не дают. Он у них просто как знамя.

С. Салмин: Тут скорее произошло следующее: они убедились, что он действительно не имеет поддержки внутри города. Возможно, что исключение Ярослава Владимировича из переговорных процессов было требованием самих псковичей. Этого мы не знаем.

Судя по всему, Ярославу Владимировичу досталось меньше, чем он хотел: ему достался Изборск. По германским меркам, это вполне приемлемый замок с вполне приемлемой территорией. Но на это он, конечно, не рассчитывал: такие условия жизни он мог обеспечить себе, просто живя у родственников в Юрьеве.

Ведёт и завершает переговоры Твердило Иванкович. Интересно, что новгородцы очень редко до XIV века рассматривали псковских жителей в числе лиц, достойных упоминания в летописи. Поэтому можно предположить, что Твердило Иванкович – базово новгородец. Может быть, это потомок одного из тех Иванковичей, которые сражались и погибали под Псковом в XII веке. Это был довольно сильный клан, который проиграл политическую борьбу в Новгороде. Часть его новгородцы убили прямо на месте, часть ушла во Псков. Возможно, он с ним был как-то связан, и его отношение к Новгороду было ещё более неприязненным, чем традиционно у псковичей.

Семь дней осады, плюс-минус один-два дня после событий вокруг Изборска – по сути, 10-12 дней набирается для того, чтобы Новгород как-то отреагировал на осаду Пскова. Расстояния сравнительно приличные, но в случае необходимости новгородские и псковские отряды проходили его за 7-8 дней. Точно новгородцы могли прислать за это время посольство, которое начало бы переговоры с немцами, угрожало и шантажировало бы их своим приходом. Тем более, что Псков не берётся.

М. Родин: Оказывали бы дипломатическое давление.

С. Салмин: Но этого всего не происходило. Напротив, происходит удивительное: из Новгорода уходит (не выгнан новгородцами, а именно уходит) Александр Ярославич. Напомню: только что в июле он разгромил шведов. Новгородцы посвятили этому огромную статью в своей летописи: они считали, что это очень важная вещь. И вдруг чем-то они обижают князя настолько, что он уходит. Причём уходит, нанося новгородцам дополнительное оскорбление: он забирает в залесскую, открытую набегам татар Русь свою семью и свою мать. Он показывает новгородцам, что не доверяет им даже настолько, чтобы оставить на территории Новгорода своих близких.

После переговоров с немцами Твердило начинает владеть Псковом совместно с немцами, по формулировке Новгородской летописи. Это значит, что во Пскове выделяются территории и места для немцев.

М. Родин: Вы упускаете знаменитый момент про то, как боярин Твердило якобы ночью открыл ворота Пскова немецкому войску. После этого началось совместное правление.

С. Салмин: Термин «бояре» во Пскове упоминается в XV веке. И роль их очень и очень служебная в буквальном смысле. Это не новгородские бояре, которые владетели, и, в общем-то, самозванцы. Потому что человека боярином мог сделать только князь. Если кто-то объявил себя боярином сам, это значит, что он узурпировал права.

Второй момент: ни в одной летописи, ни в одной хронике не упоминается, что ворота открывались, что они открывались Твердилой Иванковичем. Это всё сочинения достаточно поздние. Если кто-то займётся историографией вопроса, можно определить, упоминалось ли это до 1942 года, или нет. Но во всяком случае в XVIII веке это ещё было науке неизвестно.

Во Пскове находились двое представителей от ордена, или от ордена и дерптского епископа по одному. Первым совместным мероприятием псковичей и ливонцев было разорение новгородской территории вплоть до Луги, вплоть до Сабельского погоста, который находится в 30-ти километрах от Новгорода. Это очень значимое расстояние: это расстояние от Изборска до Пскова. То есть это один переход для войска. Новгородцы никаких контрдействий не предпринимают.

Это, может быть, объясняет, почему Александр Ярославич уходит из Новгорода: в отличие от новгородцев, он не был заинтересован в том, чтобы самостоятельный Псков перестал существовать. И всё его поведение, которое мы видим в дальнейшем, говорит о том, что князь действовал всегда решительно. Скорее всего, именно отказ новгородцев поддержать его в помощи Пскову разрушил дружбу Александра и новгородцев. Есть предположение, его высказывал Кучкин, что наоборот: новгородцы требовали помочь Пскову, Александр отказался, и они его изгнали. Но дело в том, что это плохо соотносится с тем, что происходит далее: зимой-весной 1241 года новгородцы убиваются для того, чтобы Александр вернулся в Новгород. Как только он возвращается, то начинает вести активные антинемецкие действия. Это, на мой взгляд, как-то противоречит идее о том, что он изначально был против борьбы с немцами.

А немцы воюют весьма и весьма успешно. Они захватывают территорию Ижоры, основывают крепость Копорье. И дальше на восток немцы из Прибалтики продвигаются только в 1918 г., а может быть даже и в 1941-м. Это пик крестоносной агрессии против Руси.

М. Родин: Мы говорим о том, что вся эта борьба за Псков – сложная политическая интрига, которая происходит и внутри ордена, и внутри русских земель. Разные группировки во Пскове воюют, разные группировки князей на Руси претендуют на Псков и участвуют во всей этой борьбе. Но в тот момент, когда псковичи заключили договор с немцами и там сидели два фогта, немецких представителя, как была формально определена эта территория? Она была вассально зависима от ордена?

С. Салмин: У нас очень мало информации об этом. То, что новгородцы утверждают, что Твердило владел Псковом совместно с немцами, говорит о том, что Псков сохранил значительную часть автономии. Вероятно, оба немецких партнёра, дерптский епископ и орден, были заинтересованы в наличии этой третьей силы, которая помешала бы им самим столкнуться между собой. О том, что всё было в достаточной мере полюбовно, говорит то, что те из псковичей, которые не хотели остаться на псковской территории, свободно ушли в Новгород. Это тоже есть в летописях.

Для Пскова это было очень характерно. Татищев очень хорошо писал про момент наиболее острой распри с Ярославом Всеволодовичем, что, когда псковичи заявили сторонникам Ярослава Всеволодовича: «Идите к своему князю: вы нам не братья!», псковичи поступили очень разумно, потому что в Новгороде таких неповинных людей обязательно бы побили. Псков в любом случае старался избежать междоусобицы внутри городских стен. Поэтому борьбу партий внутри Пскова враждой трудно назвать: ничего личного, только политические интересы.

Когда Александр Ярославич после второго новгородского посольства прибывает на северо-западные земли, он разворачивает очень активную кампанию. Он выбивает немцев с Луги, берёт крепость Копорье, и к марту 1242 г. он, по сути дела, освобождает все завоёванные территории. В марте 1242 г. он изгоном берёт Псков. Немцам понадобилась неделя, и, в общем-то, своей цели они не достигли: город взять они не смогли. Александр Ярославич внезапно оказывается внутри города, и мы ничего не знаем об убитых немцах. Мы знаем только, что их взяли в плен. Скорее всего, псковичи переходят на сторону Александра Ярославича.

Интересно, что моментом, который, может быть, обеспечил возможность соглашения в 1240 г. немцев и псковичей было то, что Александр Ярославич ушёл из Новгорода. Во всяком случае, потом это сказалось ещё раз. Псковичи никогда не подчинялись Новгороду. Они иногда подчинялись новгородскому князю. Разница небольшая, но очень значимая. Интересы новгородского князя и новгородцев иногда были диаметрально противоположными. И методы, применяемые ими, тоже.

М. Родин: Получается, мы говорим не о политическом перевороте. Смысл в том, что на тот момент они не видели в Новгороде князя, то есть силу, которая может им помочь, и приняли наиболее выгодное для себя решение. В тот момент, когда князь, который мог отстоять их интересы, вернулся, они его приняли обратно.

С. Салмин: Тут надо ещё учесть, что при отсутствии в Новгороде князя, который за псковичей, Новгород обязательно против псковичей. То есть они оказались между двумя противниками. И Новгород им не братья, и ливонцы. Ливонцы, может, даже получше: они обычно оказываются надёжнее с точки зрения выполнения договорных обязательств.

Достаточно интересно, что ни в летописи, ни в житии Александра Александр не обвиняет псковичей в их переходе на немецкую сторону, вероятно, оставляя за ними право самим решать, кому они в данном случае подчиняются. И в дальнейшем взаимоотношения Пскова и Александра самые что ни на есть нежные.

Мы не будем останавливаться на событиях, связанных с Ледовым побоищем, так как споров много, и это тема для отдельного большого разговора. Однако я хотел немного сказать о его масштабах сравнительно со сражением, о котором говорят много как о настоящей победе русских войск: с Раковорской битвой. Дело в том, что с обеих сторон в обоих сражениях принимали участие одни и те же силы с одними и теми же возможностями. Однако очень интересным является результат этих сражений. Дело в том, что в Раковорской битве участвовало 34 орденских брата, из них погибли 2. Мы не знаем, сколько орденских братьев участвовало в Ледовом побоище. Мы знаем, что там погибло 20 братьев и 6 попало в плен. То есть потери немцев были в 13 раз выше, чем в бите при Раковоре.

Здесь мы сталкиваемся с ещё одним очень интересным и редко правильно оцениваемым моментом. У нас сохранилось романтическое представление о том, что рыцарь – это в лучшем случае Айвенго или Ричард Львиное Сердце, в одиночку скачущий по полям и прериям. Дон Кихот тоже сильно повлиял, поэтому, может, у этого рыцаря есть даже оруженосец. Поэтому, когда речь идёт о масштабе сражений, возникает вопрос: если их всего было 26, зачем им вообще нужен был Псков? Неужели 26-ти рыцарям было не прокормиться на территории всей большой северной Прибалтики? Но когда речь идёт об описании конкретных боевых действий, когда мы имеем дело с немецкими источниками, мы видим, что рыцарь крайне редко упоминается, как отдельная боевая единица. Целый блок текстов тевтонской хроники Петра из Дусбурга показывает, что рыцарь, как брат, возглавлял отряд из 60-100 воинов. Таким образом, это был скорее командир роты, чем сражающийся в одиночку боец.

Очень важно, когда дело касается ливонских территорий, а именно событий, последовавших после Раковора, 180 братьев ведёт против Пскова 18 000 бойцов. Т.е. представление о соотношении как 1 к 100 является нормальным для хронистов Ливонского ордена. Насколько это было точное соотношение – мы не знаем. В конце концов, они могли получать жалование за 100 бойцов, реально содержать 50, присваивая себе разницу. Низкий моральный уровень ливонских рыцарей проявлял себя не раз.

Но суть остаётся одна: если мы смотрим по числу участвовавших братьев в Раковорском сражении, их всего на 8 человек больше. А потерь в Раковорском сражении в 13 раз меньше. Поэтому необходимо либо считать, что Ледовое побоище было столь же незначительным, как Раковорская битва, либо считать его столь же значительным, как Раковорскую битву.

Второй очень важный момент, связанный с Ледовым побоищем – это то, что немцы после него сразу же попросили мира. В апреле происходит сражение, летом того же года они начинают вести мирные переговоры, и официально отказываются не только от Луги, Ижоры, Копорья, Пскова, но они отказываются и от Латыголы, которую не захватывали в этот раз, и которая принадлежит им с 1224 г. Таким образом, был пересмотрен мирный договор 1224 г. в пользу псковичей. Потому что это территория, с которой псковичи собирают дани.

Это, скорее всего, подтверждает непосредственное участие псковичей в Ледовом побоище, потому что такой жирный кусок не мог достаться им просто так. И показывает, что Александр Ярославич был заинтересован в том, чтобы псковичам достался этот жирный кусок. И в дальнейшем отношения Пскова и Александра очень и очень дружеские. Начиная с его обращения к псковичам, которое отражено в нескольких летописях, и основной смысл его: «Если кто из племени моего к вам придёт и вы его не примете – будете вторая жидова, Христа распявшая», псковичи его исполняют с пугающей буквальностью. Например, именно во Псков бежит восставший против брата Андрей Ярославич, присоединившийся к нему Ярослав Ярославич. И им разрешается остаться во Пскове. Александр Ярославич не выдвигает никаких претензий. Даже в тот момент, когда новгородцы призвали Ярослава Ярославича в Новгород, изгнав оттуда сына Александра Василия, Ярослав явился, сел новгородским князем, но при появлении брата быстро убежал во Псков, все претензии были к Новгороду. А ни к Пскову, ни к Ярославу Ярославичу никаких претензий озвучено не было. Ярослав оставался псковским князем до момента смерти старшего брата.

В 1242 г. мирный договор был заключён, судя по всему, на 10 лет. Потому что следующее нападение на Псков – это 1253 г. Нападение с севера. Поскольку если за спиной у них стоял серьёзный злой князь Александр Ярославич, новгородцы успевали прийти на помощь Пскову, в данный момент они успели прийти и помочь псковичам снять осаду, и затеяли совместный поход в северную Эстонию. Затем псковичи сходили туда ещё раз самостоятельно.

И в дальнейшем, на протяжении 1250-60-х гг., стычки идут регулярно. Русские вторгаются достаточно глубоко в немецкие земли, частично опираясь на поддержку литовцев. Псков и Новгород действуют совместно, и активное участие в этом принимают великие князья. Так всё идёт до 1267 г. В 1267 г. псковско-новгородское войско, собиравшееся официально в поход на Литву, но встретившееся почему-то в Дубровне (это не самый прямой маршрут на Литву из Пскова и Новгорода), поворачивают и идут на крепость Раковор. Сходили они туда безуспешно: потеряли несколько знатных человек, город взять не смогли. Вернулись в Новгород и стали готовиться к войне уже вполне серьёзно. Стали строить камнемётные орудия, просить помощи у великого князя Владимирского. И заручились поддержкой всей Ливонии против датчан. В том смысле, что орден и дерптский епископ обещали не вмешиваться в эту распрю.

Вот наконец огромное русское войско переходит Нарову, движется на Раковор, разоряя территорию. Движется тремя отрядами, чтобы охватить как можно большее пространство. Но, не доходя до Раковора, сталкивается с крайне неприятным сюрпризом. Кроме датчан их встречает дерптский епископ Александр и по крайней мере три конвента орденского войска. Три конвента потому, что обычно мы видим 12 братьев-рыцарей, а здесь было 34.

М. Родин: То есть они не выполнили договор о нейтралитете?

С. Салмин: Да. Скорее всего, им показалось слишком опасным отдать северную Эстонию под русский контроль.

М. Родин: Я правильно понимаю, что со стороны Новгорода и Пскова это был чисто захватнический поход?

С. Салмин: Это был поход абсолютно не в интересах Пскова, он был в интересах Новгорода. Довмонт Псковский – единственный князь, о котором новгородцы в своей летописи написали, что он много трудился для Святой Софии и Святой Троицы. Именно при Довмонте Псков оказывается в определённой зависимости от Новгорода.

Но вернёмся к Раковору. Удар, нанесённый по русскому войску, оказался слишком сильным. Правый фланг русских, псковские, переяславские и владимирские отряды, разгромил левый фланг ливонцев. Хотелось бы думать, что там стояли дерптцы. Но версии бывают разные. Почему хочется думать, что там стояли дерптцы? Потому что тогда единственный раз в ходе военных действий между русскими и ливонцами в Прибалтике погиб дерптский епископ, Александр, единственный убитый в бою ливонский епископ. Было бы резонным считать, что именно там, где наибольшие потери понесла ливонская сторона, епископ и погиб. Тем более, что нежные отношения дерптцев и псковичей вполне позволяли им стоять друг против друга.

Но в центре орденский клин разгромил новгородцев. Разгромил до такого состояния, что часть знатных новгородцев пропала без вести. В частности, пропал без вести тысяцкий Новгорода, по сути дела предводитель новгородского ополчения. Такое случалось довольно редко: не убит, не попал в плен, а именно пропал без вести. Новгородцев отогнали к обозу, и тут включился известный триггер: если новгородцы вынуждены драться за свой обоз, они способны на очень многое. Они отбили немецкую атаку.

Что происходило на левом фланге русских – не совсем понятно. Вероятно, довольно вялое столкновение, потому что оно специально ни одной из сторон не оговаривается.

Против новгородцев подошёл второй орденский клин, но в это время вернулся правый фланг русских, который за это время дошёл почти до Раковора и с интересом заметил, что оторвался до своих, а своих уже добивают.

В результате сражение кончилось в пользу русской стороны: поле боя осталось за ними. Но со стратегической точки зрения битва была проиграна полностью. Потому что, простояв три дня на поле, русские войска двинулись назад, не дойдя до Раковора, напрасно потратив огромные средства, необходимые для того, чтобы довести такие войска с осадными орудиями. Ярослав Ярославич, который в это время был великим князем Владимирским, был просто в страшном гневе от случившегося.

Кто проявил себя так, как вёл себя обычно – оказались псковичи. Они не стали возвращаться дорогой, идущей в Новгород, а прошли по беззащитному Дерптскому епископству и по льду Чудского озера вернулись во Псков. Конкретно указывается, что Довмонт прошёл «горы непроходимые». Это Везенбергская возвышенность, отделявшая Раковор от территорий Дерпта.

Что очень важно: если после Ледового побоища немцы запросили мира, то после Раковорского сражения они пошли брать Псков. Уже в марте-апреле они совершают первый набег на Псков, который Довмонт отражает достаточно успешно. Набег был небольшой, это был набег немецкой судовой рати. Как я говорил в прошлом нашем разговоре, на озере псковичи почти всегда побеждали немцев, если те не привлекали морские суда ревельцев.

Но вскоре пришёл магистр со всем возможным войском. Вот как раз про это и сообщается, что было 180 братьев, 18 000 мужей с ними, 9 000 моряков, вероятно, пилигримов. Всё это подошло ко Пскову, по пути взяв Изборск. Соответственно, летом 1268 г. город осаждён. Довмонт и псковичи активно отбиваются от вторгнувшихся. Новгородцы пришли. Это бывало нечасто, но в данном случае они пришли. Но псковичам от этого радости оказалось гораздо меньше, чем они могли бы рассчитывать. Потому что мир был заключён не так, как он заключался до этого: по всей воле новгородской и псковской, а по воле только новгородской. И в своём письме в Любек магистр пишет, что заключён мир был на условиях 1224 года. Псковичи потеряли Латыголу снова. Кроме того, немцы получили моральное право дальнейших завоеваний в Новгородской земле. Отказавшись в 1242 г., по новому мирному условию они вполне имели право вернуться к ситуации первой четверти XIII века. Правда, Новгороду было гарантировано, что немцы не будут переходить Нарову, не будут пытаться захватить земли на восточном берегу Нарвы.

В 1269 г. этот договор был ратифицирован, и вызвал приступ гнева у Ярослава Ярославича. Младшие братья Александра, судя по всему, порядочно ревновали к его славе и успехам. И Ярослав Ярославич оказался человеком, при правлении которого то, что вернул его брат, было снова отобрано. Он двинул войска на Новгород. Произошло т.н. Голинское стояние на Голинском броду возле Сольцов. И во Псков и в Новгород были введены представители владимирского князя.

М. Родин: Были ли дальше дружеские отношения с орденом, которые позволяли взаимодействовать в мирном ключе?

С. Салмин: В дальнейшем – были. Судя по всему, мир 1269 года был заключён на 30 лет. Мы знаем только об одном столкновении псковичей и немцев. Но, наверное, не орденских, а с рижским архиепископом. В 1286 году псковские данщики были перебиты у Лудзы. Но, вероятно, это была ситуация, которая не считалась нарушением мира. Дело в том, что Лудза находилась в глубине немецких территорий. Похоже, псковские данщики немного зарвались. Возможно, очень часто их отряды действовали по принципу «если получится, то молодцы, а если не получится – то сами виноваты». Псков с одной стороны позволял им многое, а с другой – никоим образом не прикрывал.

В 1299 г., ровно через 30 лет после заключения мира, немцы приходят ко Пскову. Происходит последний бой Довмонта. Разгромлен отряд феллинского комтура. И на какое-то время псковско-ливонские отношения становятся для нас загадочными. Они очень мало отражены. Есть сообщения, что где-то в промежутке между 1304 и 1307 гг. произошло какое-то столкновение между псковичами и ливонцами. Но в летописях оно никак не отражено. Оно отражено в одной новгородской грамоте. Грамота датируется довольно расплывчато: именно с 1304 по 1307 г. по тем, кто её подписал. Новгородский архиепископ Феогност и князь Михаил Ярославич Тверской совместно могли подписать грамоту только в этом промежутке. Надо сказать, что в Псковской летописи под 1307 годом упоминается как раз разратье с Новгородом.

В 1320-е годы начинается новый раунд борьбы Пскова и Ливонии на фоне резкого изменения климата в Прибалтике и в Европе в целом. Начинается Малый ледниковый период. Сообщения о походах перемежаются сообщениями о том, что, например, повымерзли все сады в Ливонии.

В 1323 г. начинается первая снетковая война между Псковом и ливонцами, когда орденцы и дерптцы наносят мощный удар по рыболовецким поселениям в Принаровье и на восточном берегу Чудского озера. В ответ псковичи совместно с литовцами совершают поход против северной Ливонии, доходя до Ревеля (Таллина). Это одно из глубочайших вторжений псковичей в немецкие земли.

В ответ на это немцы совершают свой поход. Ситуация очень близка к ситуации 1268 года: сначала весной приходит первый отряд, некоторое время стоит у города в марте, и отходит. 11 мая ко Пскову приходит практически всё ливонское войско и осаждает Псков 18-ти месяцев. Приходит литовский князь Давид Гродненский, который как раз и командовал совместным походом против Таллина. Личность довольно известная. Его иногда считают сыном Довмонта, но оснований к этому нет никаких.

Новгородцы не приходят. Несмотря на то, что псковичи удивляются, почему новгородцы не пришли на помощь братьям, существует документ, о датировке которого тоже возникают небольшие споры. Но он достаточно показателен. Это договор между Новгородом и орденом, в котором конкретно говорят: «А если псковичи не захотят отступиться от литовцев, то мы должны при этом помогать новгородцам, и воевать так долго вместе с новгородцами, а они вместе с нами против псковичей, пока они не подчинятся новгородцам». Кроме того, в этом договоре оговаривается раздел трёх основных ресурсов псковско-ливонской границы: сена, рыбы и мёда.

М. Родин: Я правильно понимаю, что на этом этапе Малый ледниковый период порождает войны за ресурсы?

С. Салмин: Да. Мы дошли до смены парадигмы войн. Если до этого шла война за земли и христианизацию, то на протяжении XIV-XV вв. практически земельных переделов не происходит. Идёт борьба за контроль над Чудским озером, над территорией Латыголы, которая поставляет высококачественные сено, мёд и воск. А присвоение территорий уходит на второй план. Только начиная, наверное, с 1425-26 года начинается своеобразная реконкиста псковичей в землях двойного подчинения Латыголы и Пурнау.

М. Родин: Опять в наш разговор вмешался климатический фактор. Я – сторонник многофакторного подхода и всегда призываю не упрощать исторические процессы. Этих факторов у нас в последующем разговоре будет ещё много: то же самое объединение Московского государства, и т.д., и т.п. Поэтому я уверен, что следующий разговор с Сергеем Салминым будет очень интересным.

Помощь проекту

Вы можете стать подписчиком журнала Proshloe и поддержать наши проекты: https://proshloe.com/donate

© 2022 Родина слонов · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено

Добавить комментарий