РС 330 Революция в работе с дневниками как историческими источниками

Михаил Мельниченко в «Родине слонов»

Как дневники из субъективных источников превращаются в массовый материал, предоставляющий статистическую информацию. Почему женщины чаще уничтожают свои дневники или запрещают их публиковать? В чём не может соврать ни один автор дневника?

Изучаем новые методы работы с давно знакомым корпусом источников с Михаилом Анатольевичем Мельниченко, кандидатом исторических наук, руководителем Центра изучения эго-документов «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Стенограмма эфира программы «Родина слонов» с Михаилом Анатольевичем Мельниченко, кандидатом исторических наук, руководителем Центра изучения эго-документов «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге.

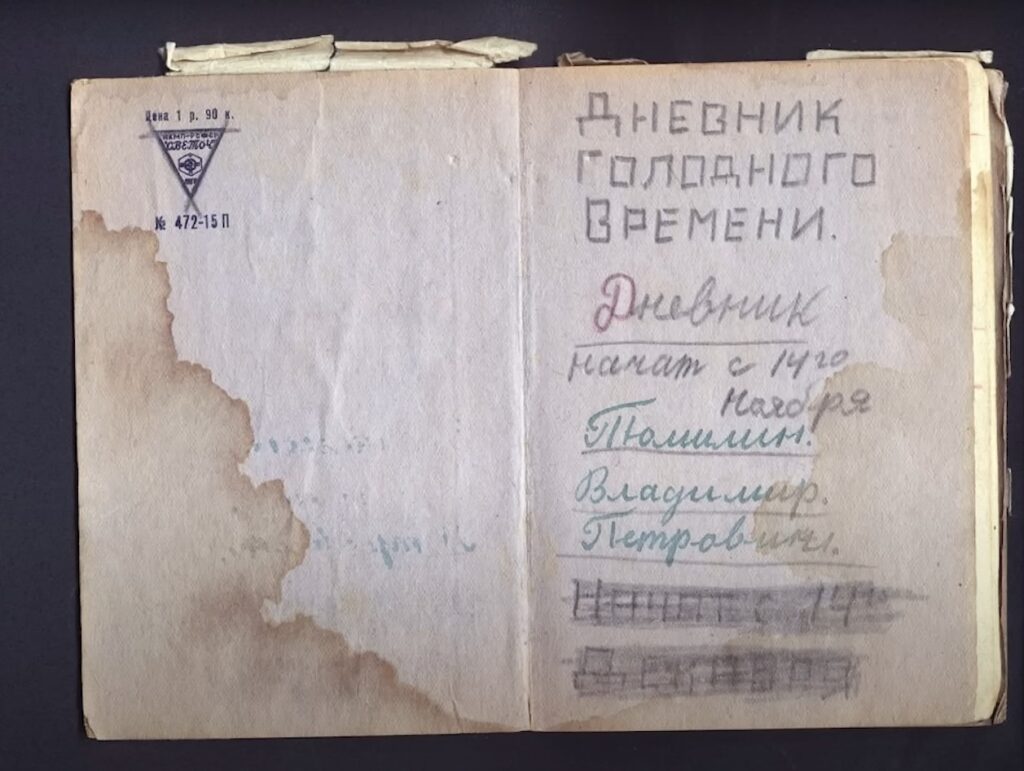

Михаил Мельниченко – специалист по истории России ХХ века. Автор крупного исследования, посвящённого советским анекдотам. Михаилу удалось собрать почти 6000 сюжетов, которые покрывают практически весь корпус этих источников. С 2014 г. занимается изучением личных дневников. Эта работа вылилась в создание проекта «Прожито». Собираемая проектом электронная библиотека дневников открывает совершенно новые возможности для работы с источниками такого типа.

М. Родин: На мой взгляд, мы стоим на пороге революции в исторической науке. Новые подходы и новые технологии могут радикально изменить работу историка. Вот вам пример. Все знают, что задача исторической науки – создание максимально объективной картины прошлого. Поэтому историк, казалось бы, должен охотиться за максимально объективными, адекватными и достоверными источниками, информацию из которых можно проверить. Но всё чаще современные учёные обращаются к личным источникам, например, к дневникам. Казалось бы, не может быть более субъективного источника. Какую информацию мы из него получим?

Но современные технологии переворачивают всё с ног на голову. Представьте себе, что мы можем работать с дневниками, как с массовым материалом, и анализировать статистику появления разных сюжетов, разных слов. Например, в такой-то год, в таком-то месяце в такой-то день все вдруг начали говорить про войну, или, например, про голод. Что может быть объективнее? Вот про это новое слово, и, я не побоюсь сказать, новую эту в источниковедении мы сегодня будем говорить с Михаилом Мельниченко.

Понятен смысл изучения дневников значительных людей, которые на что-то влияют. Но всё остальное может показаться совершенно несерьёзным. Грубо говоря, зачем рыться в соплях какой-нибудь пятнадцатилетней влюблённой девочки? Историку ничего не даёт этот жанр. Парируйте.

М. Мельниченко: Это совсем не так. Если мы обращаемся к дневникам игроков первого дивизиона, то история, которой мы занимаемся, всегда будет историей элит. А мне кажется очень важным обращение к дневникам людей, у которых не так много было возможностей оставить след в культурном ландшафте. И, когда мы говорим о дневниках условно простых людей, это совсем не обязательно дневники сопливой пятнадцатилетней девочки. В какой-то момент дневники на русском языке вели люди практически всех социальных категорий. Условно говоря, люди, умеющие писать.

Дневник – это не только эмоции и рефлексия. Это ещё некоторый набор фактов, у которых в определённые периоды не так много шансов отложиться в каких-то других документах. И даже если мы имеем дело с сугубо рефлексивным дневником, то, как он написан, материал, на котором он написан, и даже те слова и обороты, которые в нём используются, могут быть важны для исследователей. Может быть, не для историков, а для представителей других гуманитарных дисциплин.

М. Родин: Мне приходят на ум слова Тимофея Гимона, который говорил о том, что сам корпус источников и типы источников, которые появляются, уже много говорят про общество. Если в какой-то момент в принципе появляется такой жанр, как договор, это говорит о том, что в этом обществе появилась какая-то экономическая деятельность, до этого он не нужен. И с дневниками такая история. Но, насколько я понимаю, дневники в массовом количестве – не такой уж давний жанр. Когда он появился и зачем люди начали всё записывать? С чем это было связано?

М. Мельниченко: Это очень сложный вопрос, поскольку у нас нет однозначного определения понятию «дневник». Есть некоторый набор свойств дневника. Дневник – это приватный личный текст. Он состоит из датированных подневных записей. В зависимости от того, на что автор обращает внимание, можно искать какие-то протодневники. В самом расширительном смысле некоторые исследователи пытаются назвать дневниками некоторые тексты ещё из истории Древнего Египта.

Если говорить о европейской традиции, из которой вырастает русскоязычный дневник, то дневники появились в тот момент, когда появилось значительное количество людей, умеющих писать, относительно дешёвые средства для того, чтобы заниматься самоописанием в письменном виде, и когда появилось некоторое внимание к собственной персоне.

Европейскую традицию дневника связывают с культурой протестантизма. Первые дневники массово начали вестись протестантами. Частью протестантской культуры является коммерческая деятельность. И дневник рождается на стыке бухгалтерской книги и некоторых религиозных убеждений протестантов о необходимости духовно совершенствоваться.

Изначально дневник – это мужской жанр, в котором ты можешь документировать свою духовную жизнь. С одной стороны, это даёт тебе возможность наблюдать её развитие. С другой стороны, ты можешь показывать этот текст своему наставнику, или, если ты славный христианин, дневник может стать учебником для тех, кто идёт по твоим стопам.

М. Родин: То есть изначально это не интимный жанр?

М. Мельниченко: В той степени, в которой мы считаем духовную жизнь интимной. Безусловно, в первых европейских дневниках не было места рефлексиям собственной сексуальности, или подробным описаниям того, что происходит во внешнем мире. Они сконцентрированы на внутренней жизни.

Но потом по мере того, как европейская культура обращается к эмоциональной сфере человека, дневник очень сильно меняется. Приходит романтизм, главным жанром литературы становится крупный роман, появляется читающее сообщество, культ чувств. И дневниковый жанр начинает наполняться более привычным нам содержанием, связанным с эмоциями.

М. Родин: Насколько я понимаю, литература и дневник, как источник, идут рука об руку. Если мы вспомним эпоху романтизма, или последующее, предыдущее время, там очень часто романы писались в виде дневника. Литература и дневники друг на друга влияют.

М. Мельниченко: Да, безусловно. Дневник – это не тот жанр, который ты сам можешь изобрести. Во всяком случае, для последних нескольких сотен лет у тебя всегда есть образцы, на которые ты опираешься. Популяризации жанра способствовали, во-первых, публикации литературных произведений в форме дневников или переписки, и, во-вторых, в какой-то момент настоящие дневники стали публиковаться книгами. Самый известный пример – британский дневник Сэмюэла Пипса, XVII в., британского чиновника морского ведомства, который на протяжении многих лет вёл дневник, пока не начал слепнуть. Он решил, что не будет надиктовывать свой дневник, поскольку это очень интимная вещь.

Он вёл свой дневник довольно сложной системой стенографии. Дневник был расшифрован значительно позже его смерти и был опубликован многими изданиями. Он стал моделью ведения дневника для британской дневниковой культуры.

В разные эпохи публикуются разные произведения и личные дневники, которые способствуют популяризации жанра и запускают волны последователей. В русской культуре тоже есть заметные инфлюэнсеры, которые с одной стороны популяризировали этого жанр, а с другой стороны становились ролевой моделью для молодёжи, которая прибегала к ведению дневников.

М. Родин: Насколько мы, как исследователи, можем доверять этому жанру? Если человек подразумевает, что его дневник могут опубликовать, а многие дневники и писались, как обращение к потомкам, то человек в этом своём тексте абсолютно не честен. Он себя преподносит другим.

М. Мельниченко: Любой текст подразумевает некоторого читателя. Это или ты в будущем, или твои потомки, или, в лучшем случае, всё человечество. Есть стереотип, что дневник – это очень искренний жанр, в котором человеку нет смысла что-то искажать, потому что в дневнике он наедине с собой. Это совсем не так.

Это разнится от источника к источнику. Есть люди, которые пишут дневники сразу для публикации. Это как раз те значимые для культуры персоны, о которых мы говорили в начале. Во всяком случае для последней сотни лет они чаще всего осознают, что к их дневникам будут обращаться потомки, их дневники будут в архивах и, возможно, они будут изучаться. Поэтому доверять им можно в несколько меньшей степени, чем дневникам людей менее известных. К дневнику есть смысл подходить, отдавая себе отчёт в особенностях жанра, что человек пишет для кого-то.

Но дневники могут быть безусловно ценным источником, если речь идёт об общественных настроениях или о той фактографии, в которой конкретному автору нет смысла лукавить. Например, мой исследовательский интерес к дневнику родился из моей работы с советским фольклором. Поскольку в дневниках 20-х-30-х гг. довольно часто откладывался политический фольклор, у которого не было шанса быть зафиксированным, например, фольклористами. Политические анекдоты записывали следователи и авторы дневников.

Если выходить за пределы науки истории, есть вещи, о которых дневник вообще не может врать. Например, дневник не может врать лингвисту. Русский язык представлен в конкретном изводе в варианте одного конкретного автора.

М. Родин: Правильно ли я понимаю, что круг тем, который мы можем достать из этого типа источников, в общем-то неограничен, но он меняется в зависимости от разной общественной обстановки? Во время войны мы ищем там одно, во время спокойной общественной жизни – что-то совсем другое. И какой вообще этот набор тем?

М. Мельниченко: Не совсем так. Для меня самая большая и интересная научная задача – это непосредственно жанровые особенности дневника, которые мало меняются от времени. Просто их можно искать в большей или в меньшей степени. Военный дневник, безусловно, отличается от дневника мирного времени. Задача – понять, насколько и чем.

Если говорить о фактографии, которая интересна историкам, социологам или антропологам – безусловно, какие-то темы освещаются в разные периоды больше или меньше. Например, в дневниках советских пионеров довольно сложно найти рефлексию собственной сексуальности.

Но в целом ассортимент тем ограничивается только вашими персональными научными интересами. В своё время мы проводили разные опросы у людей, использующих тексты дневников, которые мы собрали в рамках работы нашего научного центра, и выяснилось, что с нами работают не только историки, антропологи и социологи. Дневники можно использовать, как иллюстративные материалы, практически во всех исследовательских задачах, которые относятся к периоду последних трёх веков. С чем бы вы ни работали, хотя бы косвенное упоминание этого можно найти в одном из наших текстов.

М. Родин: Я так понимаю, это ещё зависит от типа личности. Зинаида Гиппиус, когда писала дневники во время Первой мировой и Гражданской войны, говорила, что надо фиксировать малое: большое за нас запишут. Я так понимаю, есть дневники даже от маленьких людей, в которых обсуждаются масштабные события. Это тоже интересно, как среднестатистический гражданин из определённого социального слоя смотрел на эти события. Так ли это?

М. Мельниченко: Это очень похоже на правду. Действительно, с одной стороны, мы имеем дело с очень характерной выборкой автора. Дневник – это очень инструментальный жанр, с помощью которого человек решает очень конкретные для себя задачи. Поэтому, когда мы работаем с корпусом личных дневников, мы мало что можем понять о людях неписьменной культуры. О них мы можем иметь только непрямые свидетельства.

У каждого автора есть круг важных для него тем. Кто-то полностью сосредоточен на своей внутренней жизни. Но есть некоторое количество текстов людей гуманитарных профессий. И, например, всегда интересно, как ведут дневники историки и архивисты. Таких текстов от советского времени довольно много. И они, как и Зинаида Гиппиус, обращают внимание на то, что не будет зафиксировано в официальных источниках.

М. Родин: То есть это такой профессиональный подход. Они понимают суть жанра.

М. Мельниченко: Есть дневник московского историка Ивана Шитца. Он вёлся в конце 1920-х-начале 1930-х гг., и потом, скорее всего через дипломатическую почту, был вывезен из России. В этом дневнике нет ни слова о самом авторе для того, чтобы его личность невозможно было установить.

Он, представитель старой интеллигенции, ненавидящей большевиков, с некоторым ехидством записывал всю сумятицу первых лет советской власти. Он записывал анекдоты, слухи. В круге своих интересов он был очень похож на следователя НКВД. Только документы НКВД хранятся в ведомственных архивах, и доступ к ним затруднён. А дневник Шитца опубликован и уже много лет используется, как источник.

М. Родин: Мы используем как источник текст, который написал человек с определёнными политическими взглядами. Тут мы подходим к вопросу объективности и субъективности. Если я, как историк, работаю с какой-то темой, я стараюсь уйти от субъективности. Вы упомянули слово «корпус». Насколько я понимаю, это помогает нам сделать информацию более объективной. Как это происходит?

М. Мельниченко: Безусловно, задача профессионала – сначала сформулировать для себя некоторые важные вещи о достоверности источников, с которыми он работает. Но если речь идёт об историках субъективности, например, советской, то никуда не деться от дневников. Это, наоборот, для них исследовательское поле.

М. Родин: А если я хочу понять, какие настроения были, предположим, по отношению к Хрущёву после того, как пал культ личности Сталина? Доверяли ли ему в народе, ценили и уважали, или считали, что он – какой-то выскочка. Можем ли мы использовать для этого дневники?

М. Мельниченко: В этом как раз преимущество работы с корпусом. Если у вас есть в распоряжении несколько десятков или сотен текстов людей из разных социальных групп, если каждый конкретный человек в определённой степени искажает информацию, то даже такого рода свидетельства, собранные вместе, могут скорректировать наши представления об отношении к Хрущёву. Потому что помимо собственных оценок кто-то может зафиксировать разговор на эту тему, кто-то – слух, кто-то – анекдот. В итоге из этой массы свидетельств мы можем составить более-менее адекватные представления о настроениях пишущей части советского общества.

М. Родин: Чтобы этот тип источников стал информативным в объективном смысле, нужно перелопатить огромное количество информации. Насколько я понимаю, ваш проект «Прожито» поставил на новые рельсы работу с таким типом источников. Расскажите, как это устроено.

М. Мельниченко: Работы наших предшественников всегда строились на конкретных текстах, или на очень ограниченной выборке текстов. Наш проект поставил себе задачу упростить работу для исследователей и дать им возможность работать со всем массивом.

Наш проект «Прожито» мы запустили семь лет назад. Сейчас он развивается силами нашего научного Центра в Европейском университете. Это попытка собрать вместе в рамках одного электронного корпуса все доступные нам тексты на русском языке. Мы провели большую библиографическую работу и обнаружили сильно больше девяти тысяч авторов дневников за последние три века. И занимаемся оцифровкой, единообразным описанием и загрузкой в нашу систему этих текстов. В ней сейчас около двух с половиной тысяч дневников общим объёмом больше 600 000 дневниковых записей.

Это дневники самых разных людей. Нас интересует от анонимных текстов безвестных людей, тех самых школьников, до представителей советской элиты. Мы создали этот инструмент, который даёт возможность любому желающему на нашем сайте prozhito.org посмотреть, что в тот или иной день писалось в личных дневниках и искать по ключевым словам в этих текстах.

М. Родин: Я правильно понимаю, что весь этот корпус источников у вас разбит по датам, вплоть до дней?

М. Мельниченко: Да. Это похоже на социальную сеть прошлого. Мы можем посмотреть, например, выборку из дневниковых записей, например, от 1 сентября 1939 г. лентой обновлений, знакомой нам по соцсетям. Единственное, чем это от них отличается – другой степенью приватности текстов. Поскольку социальные сети ориентированы на читателя в большей степени, чем авторы дневников. И другое – там нет переписки. Дневник – это коммуникативный жанр в меньшей степени, нежели письма. Поэтому аналогия отчасти условная.

М. Родин: Предположим, передо мной стоит исследовательская задача: я хочу понять, как советские люди 1930-х гг. относились к науке и образованию, стремились ли они к этому, или считали не нужным. Что мне делать, когда я работаю с вашим корпусом?

М. Мельниченко: Есть два пути. Если вас интересуют акторы этого поля, то нужно сделать выборку из персон, которые вам интересны. Но если речь идёт о каком-то широком круге советской общественности, то нужно сформировать подборку из ключевых слов, которые могут быть спутниками осмысления научного развития. И по этим словам методично шерстить наши многие тысячи текстов. И сформировать какой-то объём цитат, с которым вам дальше и работать.

М. Родин: У вас же ещё есть описание каждого конкретного автора. То есть я могу понять, как относились к науке в разных социальных слоях и в группах разного возраста.

М. Мельниченко: Вы можете формировать разные выборки авторов. Это можно делать по возрастному принципу. Мы действительно описываем каждого автора по машинно-читаемой анкете. Можно вручную делать выборку по профессии.

М. Родин: У вас сейчас загружено около двух с половиной тысяч дневников. Насколько это статистически допустимая выборка?

М. Мельниченко: Это очень сложный и ключевой вопрос. За семь лет работы мы сделали подборку в 9-10 тысяч авторов. В основном это уже опубликованные тексты, или каким-то образом описанные в архивах. Естественно, мы никогда не скажем точное число существовавших дневников. Понятно, что их сильно больше, чем эти десять тысяч. Даже, наверное, в разы больше. Но всё равно для исследователя, вооружённого статистическими методами, занимающегося анализом больших данных, это не большие данные и, наверное, даже не средние. Но тем не менее, по сравнению с тем, что было в распоряжении наших коллег-предшественников, это довольно значимый массив информации.

Однако, когда мы с ним работаем, всегда нужно отдавать себе отчёт в том, что статистика, которую мы собираем по нашему корпусу, не вполне отражает реальную историю бытования жанра. А скорее отражает то, как эти тексты публикуются и сохраняются. Понятное дело, что в разные периоды историки и публикаторы обращают внимание на разные тексты. Поэтому у каких-то текстов есть бо́льшие шансы добраться до исследователей. Например, дневники военного времени, или дневники из блокадного Ленинграда, скорее воспринимаются, как исторически значимые тексты.

А дневники с рефлексией безвестных гимназисток или школьниц хуже сохраняются, люди не видят в них ценности. Поэтому у них больше шансов погибнуть или остаться где-то на антресолях.

М. Родин: И тут интересно, как формируется этот корпус. По тому, что вы говорите, получается, что должно быть 90% изданных.

М. Мельниченко: Да, мы начали нашу работу с опубликованных текстов. Но по мере того, как к проекту стала приходить какая-то медийная известность, нам стали приносить рукописи, прежде не публиковавшиеся. Я точно не помню пропорции, в которых представлены наши уникальные материалы, но, по-моему, речь идёт о более чем 20% корпуса. В процессе нашей работы мы взаимодействовали с сотнями семей, семейных архивов.

Было ощущение, что, если работать только с опубликованными текстами, то есть перекос. Например, мужские дневники публикуются чаще, чем женские, дневники взрослых – чаще, чем детские. И действительно, в корпусе опубликованных текстов на один женский дневник приходилось три мужских. Но когда мы стали работать с архивами и документами, которые прежде не публиковались, я был потрясён, что эта пропорция сохраняется и для неопубликованных материалов. То есть это не пристрастная выборка публикаторов, а действительно реальная жанровая диспропорция, которая вызвана тем, что, во-первых, у женщин меньше возможностей вести дневники.

М. Родин: Почему?

М. Мельниченко: Если посмотреть графики ведения дневников, количество записей для мужского дневника находится на сопоставимом уровне на протяжении практически всей жизни мужчины, а пик ведения женских дневников приходится на 21 год, а дальше идёт резкий спад. Потому что 21 год – это медианное время вступления в брак. И потом домашняя суета может заметно отвлечь от ведения дневника. Кроме того, есть ощущение, что женские дневники чаще уничтожаются.

М. Родин: Как раз чтобы не прочитали и не опубликовали?

М. Мельниченко: С некоторой вероятностью – да. По устным свидетельствам авторов, с которыми я общаюсь, столкновение с собой в прошлом для авторов-мужчин чуть проще, чем для авторов-женщин. Когда ты читаешь свой подростковый дневник, ты можешь испытывать целую гамму чувств, в которой не так много позитивных. Потому что ты видишь перед собой худшую версию себя: эмоциональную, несчастную и глупую. Часть мужчин, отдавая нам тексты, говорит: «Ну, это уже не я». А от женщин мы чаще слышим: «Это отвратительно, это не надо публиковать. Кому это интересно?»

М. Родин: Тут мы переходим к моральной проблеме. Даже если мы говорим о «безымянном» человеке, это всегда очень интимные тексты. Там могут быть физиологические подробности, ещё что-то. Как с этим работать, как это публиковать? Есть ли у вас какие-то границы в работе с этим?

М. Мельниченко: Для 80% нашего материала этот вопрос был решён за нас публикаторами. Поэтому мы просто републикуем то, что было уже представлено на суд широкой общественности. А если речь идёт о нашем собственном материале, то в большинстве случаев мы работаем или напрямую с авторами, или с их наследниками. Правообладатель рукописи сохраняет за собой полный контроль над текстами. Мы всегда присылаем текст на сверку, и у наших партнёров есть право на сокращение текста. Мы просим не редактировать текст, не исправлять в нём ошибки, не проводить стилистическую редактуру. Но мы оставляем право на сокращение текстов, при этом фрагменты, которые вырезаются, должны быть в тексте помечены, чтобы исследователи понимали, что перед ними неполный документ. И на нашей стороне мы оставляем за собой право не публиковать что-то, что может быть воспринято, как нарушение законодательства и подвести проект.

М. Родин: Тогда это очень сильно ограничивает круг тем. Предположим, я хочу узнать степень распространения гомосексуализма в СССР. Где мне это найти, как не в личных документах, где человек что-то обсуждает сам с собой и более открыт? Но если всё это изначально цензурируется – то нет.

М. Мельниченко: К сожалению, в наших материалах абсолютно минимальный объём информации, посвящённой этой теме. Дневники гетероненормативных авторов можно пересчитать по пальцам. Есть известнейший дневник Сомова. Есть ещё несколько авторов, о которых мы можем с некоторой уверенностью сказать, что они или бисексуальны или гомосексуальны. Весь материал, который сейчас представлен в нашем корпусе – это дневники до 2000 года. В условиях советского общества, когда гомосексуальные связи преследовались государством, люди с опытом тайного существования не брались документировать свои рефлексии по этому поводу.

И вообще сексуальность в советских дневниках описывается не так часто. Всякий раз, когда мы наталкиваемся на документ, в котором есть какие-то подробности интимной жизни автора, этот документ выбивается из нашего материала. Потому что написанный текст подразумевает своего читателя. Дневник может прочесть кто угодно. Политрук на фронте, сосед по общежитию, твои родители. Представление о приватности дневника, о том, что в него никто не залезет – очень современное. Люди раньше обменивались дневниками. И всегда есть риск, что кто-то залезет в твой дневник без твоего разрешения. Мне кажется, значительная часть авторов отдавала себе в этом отчёт.

М. Родин: Получается, сама частотность возникновения в дневниках разных тем тоже несёт в себе какой-то социальный смысл, который можно исследовать.

А если у меня исследовательская задача – изучение насилия в семье? Тот же Пипс, насколько я помню, про это активно писал.

М. Мельниченко: Думаю, с насилием в семье, особенно в подростковых дневниках, мы можем столкнуться.

М. Родин: Чем больше будет становиться корпус, тем лучше будет выборка.

М. Мельниченко: Да. И если мы расширим этот инструмент документами других жанров: перепиской, воспоминаниями, то наши исследовательские возможности будут гораздо больше.

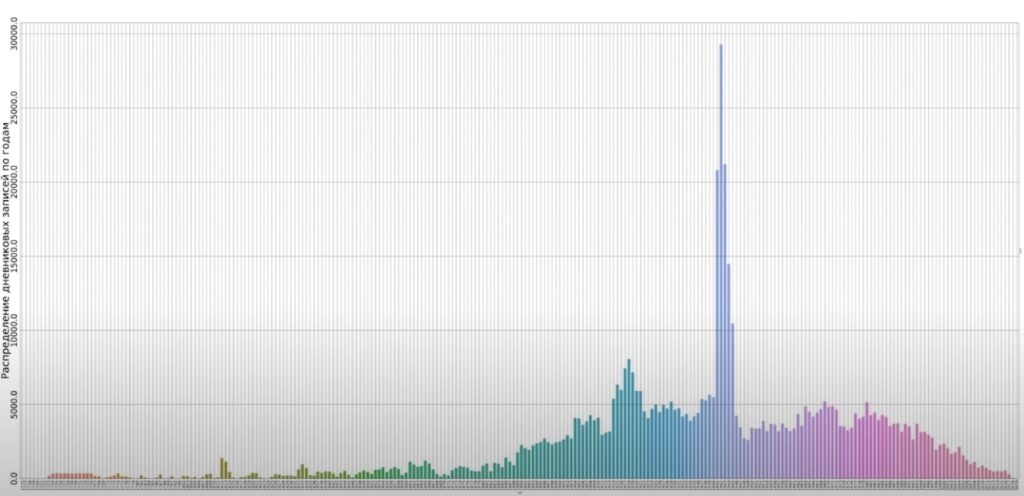

М. Родин: Увидел у вас интересный график распределения дневников по времени. Казалось бы, количество дневниковых записей должно уменьшаться с уходом в глубь веков. Но там всё более хитро.

М. Мельниченко: Если посмотреть распределение дневников по хронологии, то мы увидим большие пики ведения дневников. Это военное время: Гражданская война, Первая и Вторая мировая. Дело в том, что дневник – это жанр периода тяжёлых испытаний. Люди обращаются к дневнику во многом как к терапевтическому средству, чтобы справиться с переживаниями. Кроме того, дневники этих периодов скорее воспринимаются, как исторически значимые тексты и лучше сохраняются. Поэтому я думаю, что наше время тоже будет представлено невероятным пиком, который будет начинаться вместе с пандемией, а потом непонятно куда вырастет в текущих условиях.

М. Родин: Как многие подростки, я вёл дневник. Вёл его в амбарных тетрадях и писал ручкой. А во взрослом возрасте, когда у меня возникало желание порефлексировать, я уже вёл его в вордовском формате. Как вы работаете с такой разницей?

М. Мельниченко: В рамках корпуса мы поставили себе границу: 2000 год. Мы не работали с совсем современными материалами, потому что, условно говоря, очень не хотелось стать площадкой, для которой люди ведут дневники: это немножко программирует результат. Поэтому проблема изначально цифровых документов перед нами не стояла.

Но сейчас мы переформатируем наш проект и будем его осенью перезапускать в виде цифровой площадки для публикации документов из семейных архивов. Не только дневников, но и всех других документов: писем, воспоминаний, и даже визуальных вещей, таких, как семейные альбомы, рисунки и прочее. Концепция проекта меняется, потому что мы перестаём быть текстовым корпусом, а становимся полноценным цифровым архивом. Мы будем публиковать тексты, привязанные к изображениям рукописей. Наша расшифровка всегда может быть перепроверена пользователем по документу.

И вот для этого архива уже стоит вопрос о работе с изначально цифровыми документами и с подобными дневниками, которые ведутся в вордовском файле. Кстати, мой дневник всегда был цифровым. Я с 2001 г. веду дневник в текстовых редакторах.

М. Родин: У меня наоборот: я скорее вёл дневники до 2001 года, а потом перестал.

М. Мельниченко: В общем-то, задача перед нами стоит. Мы просто придумываем некоторый протокол описания такого документа.

М. Родин: Как можно перелопатить такое количество источников? Вы вручную расшифровываете рукописные тексты?

М. Мельниченко: Да. Существующие средства для распознания рукописных текстов пока не очень готовы к массовой работе. Нейросети нужно учить под каждый конкретный почерк. Изначально понимая, какой объём работы нами заявлен, мы стали развивать наш проект, как волонтёрский. Оказалось, что в мире есть довольно большое количество людей, которым работа по расшифровке рукописей интересна. В первые годы нашего существования к нам буквально каждый день приходило по одному волонтёру. За семь лет волонтёров было сильно больше тысячи.

А сейчас наше волонтёрское сообщество ещё поддержано большим количеством студентов-практикантов. Мы стали центральным местом прохождения удалённой практики. Каждый год мы принимаем сотни студентов, и студенты и волонтёры делают нам черновые расшифровки текстов. Понятно, что их знаний и умений часто недостаточно для того, чтобы грамотно расшифровывать этот текст, прочитывать все слова, работать со сложными почерками. Но тем не менее текстовый слой, который нам необходим для поисковой работы, есть.

И дальше наша задача – во-первых, написать дисклеймер о том, что поскольку мы работаем с непрофессионалами, текстология в наших публикациях отличается от классической академической текстологии, а во-вторых – придумать инструменты для оперативного исправления ошибок.

М. Родин: И поэтому особенно важно, чтобы была возможность сравнить с фотографией оригинала.

Чем может быть интересно людям копаться в чужих, казалось бы, незначимых дневниках?

М. Мельниченко: Во-первых, к нам приходит довольно большое количество людей с гуманитарным образованием, карьеры которых сложились за пределами этой сферы. То есть для многих это возвращение к тому, что они любили когда-то. Кому-то интересно погружение в повседневность прошлого. Кого-то, как мне кажется, это успокаивает. У нас довольно много профессиональных редакторов, которые сейчас вышли на пенсию. Это великие люди, которые делают для нас абсолютно невероятные вещи. Сличают черновую расшифровку очень сложной ветхой рукописи и делают ей идеальную текстологию. Кто-то, как мне кажется, работает с травмами. В какой-то момент к нам стало приходить гораздо меньше волонтёров, потому что мы стали частью культурного ландшафта. А в последние четыре месяца к нам опять валом валят люди, которые готовы работать с документами, которые хотят работать с дневниками военного времени. Есть специальный заказ для того, чтобы понять, что происходит.

А если говорить про меня, то в моей семье архив был полностью уничтожен, и практически не осталось никаких документов, хотя их было довольно много. И мне кажется, что я теперь закрываю этот сюжет тем, что бегаю по разным семьям, агитируя людей, и работаю с архивами других семей.

М. Родин: Вы где-то рассказывали про один из дневников советского времени, где какой-то дядечка описывал свою работу. И он мог на пяти страницах изложить, как менял какую-то деталь при ремонте то ли трактора, то ли машины. Чем это может быть ценно? И не бывает у вас ощущения, что время на такие тексты потрачено зря?

М. Мельниченко: Нет, это совершенно не зря потраченное время. Дневник, о котором вы сейчас говорите – это дневник Николая Козакова. Я точно не помню, но у него было в бэкграунде какое-то филологическое образование. Но он работал водителем и автомехаником. Он подробнейшим образом документировал собственную жизнь. У него, абсолютно очевидно, были большие литературные амбиции. Он играл со стилем. Он явно пытался делать красивый текст. И все его амбиции оказались канализированы в этот дневник.

Это страшно интересный документ, потому что он, как Сэмюэл Пипс, описывает вещи, которые не принято описывать. Он описывает, как крадёт детали с работы, как подводит коллег, как бесконечно пьянствует. Какие у него отношения с женщинами. Для него вообще нет запретных тем, что делает этот текст одним из ценнейших источников, например, по отношению к труду в Советском Союзе. С этим текстом работает моя немецкая коллега и подруга, историк Алекс Оберландер, которая сейчас пишет книгу об отношении к труду в Советском Союзе. И она не может намолиться на этого Николая Козакова.

М. Родин: А встречались вообще тексты, которые вы считали мусорными?

М. Мельниченко: У меня нет права так оценивать документы. Это было бы непрофессионально. Даже в том тексте, в котором я персонально для себя ничего не могу найти, может оказаться что-то суперзначимое для человека, который подходит к нему с другими запросами.

М. Родин: Какие вы видите пути дальнейшего развития?

М. Мельниченко: Мы сейчас готовим к открытию наш архив. Т.е. в какой-то момент у нас скопилось несколько терабайт копий рукописей. Это даже не тысячи, а десятки тысяч документов. И часто люди, отдавая нам на копирование дневники, отдавали ещё различные сопроводительные материалы. Например, люди сами снимали копии со всей военной переписки своей семьи, и, отдавая нам один небольшой дневничок, они прикладывали в качестве сопроводительных материалов несколько гигабайт отсканированных, расшифрованных и аннотированных писем.

Мы собрали невероятную коллекцию документов такого рода. И Европейский университет поддержал наш проект по созданию цифрового архива. И сейчас мы хотим перезапускаться в формате координационной площадки общественной архивистики. Т.е. мы хотим стать порталом, на котором любой желающий может завести архив собственной семьи, загружать туда документы и делать к ним минимальное архивное описание. А мы со своей стороны будем проводить некоторую медиакампанию по привлечению к этим документам внимания и будем призывать людей попробовать себя на волонтёрских началах в работе с этими документами. То, что из загруженных документов покажется интересным нашей аудитории, будет волонтёрскими силами расшифровано и аннотировано, и получит текстовый слой, по которому можно будет делать поиск.

М. Родин: Дайте совет, как специалист. Допустим, переезжает человек с места на место. У него на полках куча всякой бумаги. Что выкинуть, что хранить, а что сразу отдавать вам?

М. Мельниченко: Выкинуть можно пыль из угла шкафа. Всё остальное имеет смысл оставить до момента вдумчивой экспертизы ценности. Не надо торопиться, даже если переезд вынужденный и спешный. Можно попытаться это оставить доверенным людям. У меня сейчас осело некоторое количество документов современности: люди, не имея возможности вывезти с собой всё, передали мне на хранение свои дневники.

Мы сейчас работаем над методичкой по работе с домашним архивом. Осенью мы постараемся её опубликовать. Там будут советы и по физическому хранению документов, и по их оцифровке. На самом деле, в Интернете не так много площадок, где можно такого рода вещи публиковать. Через 15 лет то, что вы запостите в социальной сети, будет в высшей степени сложно найти из-за обилия информации. Если вы что-то выложите на Прозе.ру, этот текст не погибнет, но, опять же, до него никто не доберётся через залежи текстов.

Мне кажется, есть задача сделать максимально качественную цифровую копию документа, по возможности аннотировать его: сделать заметки про всех упоминаемых в нём людей, попытаться указать, кто изображён на фотографиях, и сделать независимый архив, пароли и доступы к которому будут ещё у ваших близких.

Я считаю, что, когда мы откроем наш архив, мы можем стать дополнительным хранилищем, которое обезопасит хотя бы информацию, содержащуюся в этих документах, от забвения и гибели, поскольку у нас есть система защиты информации, и эта информация хранится в нескольких копиях.

М. Родин: Даже такая трудозатратная технология уже позволяет нам взглянуть на корпус дневниковых записей с совершенно новой стороны. А теперь представьте, что в недалёком будущем нейросети научатся распознавать рукописные тексты любого времени, написанные на любом языке любым почерком. Все эти тонны дневников, судебных дел, реестров собственности, церковно-приходских книг, где написано, когда кто умер, будут оцифрованы и размечены. Сейчас работа по сбору информации для статистического анализа занимает у учёных массу времени. В будущем это можно будет сделать за пару кликов. Мне кажется, мы стоим на пороге великих открытий!

Помощь проекту

Вы можете стать подписчиком журнала Proshloe и поддержать наши проекты: https://proshloe.com/donate

© 2022 Родина слонов · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено

Добавить комментарий